« Einstein » redirige ici. Pour d’autres utilisations, voir Einstein (homonymie) .

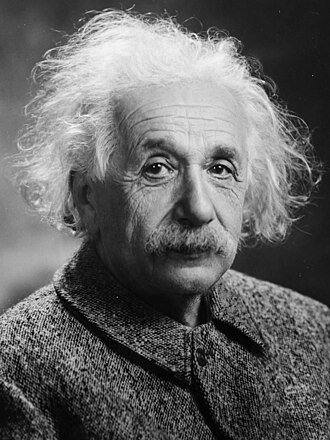

Albert Einstein

Albert Einstein en 1947

Informations personnelles

Naissance 14 mars 1879

Ulm ( Allemagne )

La mort 18 avril 1955 (76 ans)

Princeton (New Jersey) ( États-Unis )

Cause du décès Anévrisme de l’aorte abdominale

Nationalité Empire allemand (jusqu’en 1896)

Apatride (1896-1901)

Suisse (depuis 1901)

Austro-hongrois (1911-1912)

Allemand (1918-1933)

Américain (depuis 1940)

Religion aucun ( Dieu de Spinoza / agnostique ) [ 1 ]

Langue maternelle Allemand

Famille

Parents Hermann Einstein Pauline Koch

Conjoint Mileva Marić (1903-1919)

Elsa Einstein (depuis 1919)

Enfants Hans Albert Einstein

Eduard Einstein

Lieserl Einstein

Éducation

Éducation Doctorat en philosophie en physique

Formé à École polytechnique fédérale de Zurich

Directeur de thèse Alfred Kleiner, Heinrich Burkhardt et Heinrich Friedrich Weber

Étudiant de Hermann Minkowski

Informations professionnelles

Profession Physicien théoricien , mathématicien , diplomate et professeur

Zone Physique quantique

Connu pour Théorie de la relativité et effet photoélectrique

Doctorants Léo Szilard

Étudiants Ernst G. Straus

Œuvres remarquables Voir les œuvres

Membre de

Voir la liste

Distinctions Prix Nobel de physique (1921)

Signature

Prononciation d’Albert Einstein en allemand : /ˈalbɐt ˈaɪnʃtaɪn/ (entendreⓘ );[2](Ulm,Empire allemand, 14 mars 1879 -Princeton,États-Unis, 18 avril 1955) était unphysicien allemandd’juive, plus tard naturalisésuisse,autrichienetaméricain. Il est considéré comme lescientifiquele plus important , le plus connu et le plus populaire XXe.[3][4]

En 1905, alors qu’il était encore un jeune physicien inconnu employé à l’Office des brevets de Berne , il publia sa théorie de la relativité restreinte . Il y intégra, dans un cadre théorique simple fondé sur des postulats physiques simples, des concepts et des phénomènes étudiés auparavant par Henri Poincaré et Hendrik Lorentz . Conséquence logique de cette théorie, il en déduisit l’ équation la plus connue de la physique : l’équivalence masse-énergie, E=mc² . Cette année-là, il publia d’autres travaux qui poseraient certains des fondements de la physique statistique et de la mécanique quantique .

En 1915, il présenta la théorie de la relativité générale , dans laquelle il reformula complètement le concept de gravité . [ 5 ] L’une des conséquences fut l’émergence de l’étude scientifique de l’origine et de l’évolution de l’ univers par la branche de la physique appelée cosmologie . En 1919, lorsque les observations britanniques d’une éclipse solaire survenue en mai de la même année confirmèrent ses prédictions sur la courbure de la lumière, il fut idolâtré par la presse. [ 6 ] Einstein devint une icône populaire de la science, un privilège réservé à très peu de scientifiques. [ 7 ]

Pour ses explications de l’ effet photoélectrique et ses nombreuses contributions à la physique théorique , il a reçu le prix Nobel de physique en 1921 , mais pas pour la théorie de la relativité, car le scientifique chargé de l’évaluer ne la comprenait pas et craignait qu’elle ne soit plus tard prouvée fausse. [ 8 ] [ 9 ] À cette époque, elle était encore considérée comme quelque peu controversée.

Avec la montée du nazisme , Einstein quitta l’Allemagne en décembre 1932 pour les États-Unis , où il enseigna à l’ Institute for Advanced Study . Il fut naturalisé américain en 1940. Durant ses dernières années, il travailla à intégrer les forces gravitationnelles et électromagnétiques en une seule théorie .

Bien que considéré par certains comme le « père de la bombe atomique », il prônait le fédéralisme mondial , l’internationalisme , le pacifisme , le sionisme et le socialisme démocratique , avec un fort dévouement à la liberté individuelle et à la liberté d’expression . [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] Il a été proclamé « personnalité du XXe siècle » et scientifique le plus éminent par le magazine Time . [ 14 ]

Biographie

Enfance

Il est né à Ulm , en Allemagne , à cent kilomètres à l’est de Stuttgart , dans une famille juive. Ses parents étaient Hermann Einstein et Pauline Koch . Hermann et Pauline s’étaient mariés en 1876, alors qu’Hermann avait presque vingt-neuf ans et elle dix-huit. [ 15 ] La famille de Pauline vivait près de Stuttgart , plus précisément à Cannstatt ; son père, Julius Koch, y dirigeait un commerce de céréales très prospère avec son frère Heinrich . Pauline jouait du piano et transmettait à son fils son amour de la musique , entre autres qualités telles que sa persévérance et sa patience. [ 16 ] De son père, Hermann, elle a également hérité certaines qualités, telles que la générosité et la gentillesse, qui caractérisaient Albert. [ 15 ]

Un jeune garçon aux cheveux courts et au visage rond, portant un col blanc et un grand nœud, un gilet, un manteau, une jupe et des bottes hautes, est adossé à une chaise ornée.

Einstein à l’âge de 3 ans, en 1882.

En 1880, la famille s’installa à Munich , où Albert grandit pendant quatorze ans. En octobre, son père et son frère paternel, Jakob, qui exerça une influence intellectuelle sur Albert, fondèrent une entreprise d’installation d’ eau et de gaz . L’entreprise prospère, et avec le soutien de toute la famille, ils décidèrent d’ouvrir leur propre atelier d’équipement électrique ( Elektrotechnische Fabrik J. Einstein & Cie. ), qui alimentait les centrales électriques de Munich-Schwabing, Varèse et Suse en Italie . Cet atelier fit faillite après avoir endetté toute la famille. Ce traumatisme fut profond non seulement pour Albert, mais aussi pour le reste de la famille. Afin de rembourser les dettes et de financer le déménagement, le jardin de la maison munichoise fut vendu à un promoteur immobilier. [ 15 ]

Dès son plus jeune âge, il manifesta des difficultés d’expression, ne commençant à parler qu’à l’âge de trois ans. Il semblait donc souffrir d’un handicap qui lui causait des difficultés. Contrairement à sa sœur cadette, Maya , plus vive et joyeuse, Albert était patient et méthodique et n’aimait pas se mettre en avant. Il avait tendance à éviter la compagnie des autres enfants de son âge et, bien que, enfants, ils aient aussi eu des désaccords de temps à autre, il n’admettait que sa sœur dans sa solitude. Il fréquenta une école catholique pour son éducation primaire ; à partir de 1888, il fréquenta le lycée Luitpold (qui deviendrait en 1965 le lycée Albert Einstein ). Il obtenait généralement de bonnes notes, moins en langues, mais excellent en sciences naturelles . Les ouvrages de vulgarisation scientifique d’ Aaron Bernstein façonnèrent ses centres d’intérêt et sa future carrière. Ce fut une période difficile qu’il surmonta grâce aux cours de violon (à partir de 1884) donnés par sa mère (un instrument qui le passionnait et dont il continua à jouer jusqu’à la fin de ses jours) [ 17 ] et à l’initiation à l’algèbre que son oncle Jakob lui fit découvrir. [ 18 ] Son passage au gymnasium (lycée) ne fut cependant pas très enrichissant : la rigidité et la discipline militaire des lycées de l’époque d’ Otto von Bismarck lui valurent de nombreuses controverses avec les professeurs : au Luitpold Gymnasium, les choses culminèrent en 1894, alors qu’Einstein avait quinze ans. Un nouveau professeur, le Dr Joseph Degenhart, lui annonça qu’il « ne réussirait jamais rien dans la vie ». Lorsqu’Einstein répondit qu’il « n’avait commis aucun crime », le professeur rétorqua : « Votre seule présence ici porte atteinte au respect que la classe me doit. » [ 19 ]

Einstein en 1893, à l’âge de 14 ans.

Son oncle, Jakob Einstein, ingénieur à l’esprit inventif et aux idées brillantes, convainquit le père d’Albert de construire une maison avec atelier , où ils réaliseraient des projets et des expériences technologiques innovants pour l’époque afin de générer des profits. Mais, les appareils et gadgets qu’ils perfectionnaient et fabriquaient étant des produits d’avenir, ils manquèrent de clients et l’entreprise fit faillite. Le petit Albert grandit motivé par les recherches menées dans l’atelier et tous les appareils qui s’y trouvaient. De plus, son oncle encouragea ses intérêts scientifiques en lui fournissant des livres scientifiques . Selon Einstein lui-même dans son autobiographie, la lecture de ces ouvrages de vulgarisation scientifique suscita une remise en question constante des affirmations de la religion ; une libre pensée déterminée associée à d’autres formes de rejet de l’État et de l’autorité. Un scepticisme peu courant à cette époque, selon Einstein lui-même. Il n’était pas motivé par l’école et, bien qu’il excellât en mathématiques et en physique , il ne manifesta aucun intérêt pour les autres matières. À l’âge de quinze ans, sans tuteur ni guide, il commença à étudier le calcul infinitésimal . L’idée manifestement infondée qu’il était un mauvais élève vient des premiers biographes qui ont écrit sur Einstein, et qui ont confondu le système de notation scolaire suisse (un 6 en Suisse est la meilleure note) avec celui allemand (un 6 est la pire note). [ 20 ]

Dans cette certification académique, il apparaît avec une note de 6 dans les matières : Histoire , Algèbre , Géométrie ( Planimétrie , Trigonométrie , Géométrie de l’espace et Géométrie analytique ), Géométrie descriptive et Physique .

En 1894, la société Hermann rencontra des difficultés financières et les Einstein quittèrent Munich pour Pavie (au Palazzo Cornazzani ), [ 21 ] en Italie , près de Milan . Albert resta à Munich pour terminer ses études avant de rejoindre sa famille à Pavie, mais la séparation fut de courte durée : avant d’obtenir son baccalauréat, il décida de quitter le lycée . Sans consulter ses parents, Albert contacta un médecin (le frère aîné de Max Talmud, étudiant en médecine qui venait déjeuner chez les parents d’Einstein tous les vendredis) pour certifier qu’il souffrait d’épuisement et avait besoin de congés scolaires, et persuada un professeur de certifier son excellence en mathématiques. Les autorités scolaires le laissèrent partir. Juste après Noël 1894, Albert quitta Munich et se rendit à Milan pour rejoindre ses parents. [ 19 ]

Jeunesse

La famille Einstein tenta d’inscrire Albert à l’ École polytechnique fédérale de Zurich , mais, faute de baccalauréat, il dut passer un examen d’entrée, qu’il échoua en raison d’une mauvaise note en lettres. Sa candidature fut initialement refusée, mais le directeur de l’école, impressionné par ses résultats en sciences, lui conseilla de poursuivre ses études secondaires et d’obtenir le diplôme qui lui permettrait d’entrer directement à l’École polytechnique fédérale de Zurich. Sa famille l’envoya à Aarau pour terminer ses études secondaires à l’école cantonale d’Argovie, à environ 50 km à l’ouest de Zurich. C’est là qu’Einstein obtint son baccalauréat allemand en 1896 , à l’âge de seize ans. La même année, il renonça à sa nationalité allemande, probablement pour éviter le service militaire, et devint apatride. Il entama alors les démarches pour se faire naturaliser suisse. À la fin de 1896, à l’âge de dix-sept ans, Einstein entra à l’ École polytechnique fédérale de Zurich , probablement le centre le plus important d’Europe centrale pour l’étude des sciences en dehors de l’Allemagne, s’inscrivant à l’ École d’orientation mathématique et scientifique , avec l’idée d’étudier la physique. [ 19 ]

Trois jeunes hommes en costume avec cols blancs hauts et nœuds papillon, assis.

Conrad Habicht, Maurice Solovine et Einstein, fondateurs de l’éphémère Académie Olympia.

Durant ses années passées dans la ville politiquement dynamique de Zurich , il découvre les œuvres de divers philosophes : Henri Poincaré , Baruch Spinoza , David Hume , Emmanuel Kant , Karl Marx et Ernst Mach . Il entre également en contact avec le mouvement socialiste par l’intermédiaire de Friedrich Adler et avec une certaine pensée non-conformiste et révolutionnaire, au sein de laquelle son ami de toujours, Michele Besso, joue un rôle majeur . En octobre 1896, il rencontre Mileva Marić , une camarade de classe serbe aux tendances radicales et féministes, dont il tombe amoureux. En 1900, Albert et Mileva obtiennent leur diplôme de l’École polytechnique de Zurich et, en 1901, à l’âge de 22 ans, il obtient la nationalité suisse. À cette époque, il discute de ses idées scientifiques avec un groupe d’amis proches, dont Mileva, avec qui il a secrètement eu une fille, Lieserl , en janvier 1902 . À ce jour, personne ne sait ce qu’il est advenu de la jeune fille, et l’on suppose qu’elle a été adoptée en Serbie, la patrie de Mileva, après leur mariage le 6 janvier 1903 à Berne. Cependant, cette théorie est difficile à prouver, car seules des preuves circonstancielles sont disponibles. Les parents d’Einstein se sont toujours opposés au mariage, jusqu’à ce que son père, gravement malade en 1902, accepte. Mais sa mère ne s’y est jamais résignée. [ 22 ] [ 23 ]

La maison d’Albert Einstein en Suisse.

Il obtint son diplôme de professeur de mathématiques et de physique en 1900, mais ne parvint pas à trouver de travail à l’université. Il travailla donc comme tuteur à Winterthour, Schaffhouse et Berne . Son camarade de classe Marcel Grossmann , qui allait plus tard jouer un rôle essentiel dans les mathématiques de la relativité générale, lui offrit un poste permanent à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, un office des brevets, où il travailla de 1902 à 1909. [ 24 ] Sa personnalité lui causa également des problèmes avec le directeur de l’Office, qui lui apprit à « s’exprimer correctement ».

À cette époque, Einstein parlait affectueusement de sa femme Mileva comme d’une « personne qui est mon égale, aussi forte et indépendante que moi ». Abram Joffe, dans sa biographie d’Einstein, affirme que Mileva l’aidait dans ses recherches à cette époque. Cette affirmation est contredite par d’autres biographes, comme Ronald W. Clark, qui affirme qu’Einstein et Mileva entretenaient une relation distante qui lui procurait la solitude nécessaire pour se concentrer sur son travail. [ 25 ]

En mai 1904, Einstein et Mileva eurent un fils, qu’ils prénommèrent Hans Albert Einstein . La même année, il obtint un poste permanent à l’Office des brevets. Peu après, il terminait son doctorat en soutenant une thèse intitulée « Une nouvelle détermination des dimensions moléculaires » , un ouvrage de 17 pages né d’une conversation avec Michele Besso autour d’une tasse de thé. Tandis qu’Einstein sucre son thé, il demanda à Besso :

Pensez-vous que calculer les dimensions des molécules de sucre pourrait faire une bonne thèse de doctorat ?

Albert Einstein en 1904 (âge : 25 ans)

En 1905, il rédigea plusieurs articles fondamentaux sur la physique à grande et petite échelle. Le premier expliquait le mouvement brownien , le second l’ effet photoélectrique , et les deux autres développaient la relativité restreinte et l’équivalence masse-énergie . Le premier lui valut un doctorat de l’ Université de Zurich en 1906, et ses travaux sur l’effet photoélectrique lui valurent le prix Nobel de physique en 1921 pour ses travaux sur le mouvement brownien et son interprétation de l’effet photoélectrique. Ces articles furent soumis à la revue Annalen der Physik et sont généralement connus sous le nom d’articles de l’ annus mirabilis (« année miracle »). [ 26 ]

Maturité

Albert Einstein en 1920.

En 1908, à l’âge de vingt-neuf ans, il fut engagé à l’Université de Berne , en Suisse , comme professeur et chargé de cours ( privatdozent ). Einstein et Mileva eurent un autre fils, Eduard , né le 28 juillet 1910. Peu après, la famille déménagea à Prague , où Einstein occupa un poste de professeur de physique théorique, équivalent à celui de professeur titulaire, à l’Université allemande de Prague, bien qu’il dut adopter la nationalité autrichienne pour occuper ce poste. [ 27 ] Durant cette période, il travailla en étroite collaboration avec Marcel Grossmann et Otto Stern . Il commença également à appeler le temps mathématique la « quatrième dimension ». [ 28 ] En 1913, juste avant la Première Guerre mondiale , il fut élu à l’Académie des sciences de Prusse. Il s’installa à Berlin , où il resta dix-sept ans. L’empereur Guillaume l’invita à diriger la section de physique de l’ Institut Kaiser Wilhelm de physique . [ 29 ]

Le 14 février 1919, à l’âge de trente-neuf ans, il divorça de Mileva après seize ans de mariage. Quelques mois plus tard, le 2 juin 1919, il épousa une cousine , Elsa Loewenthal , dont le nom de jeune fille était Einstein ; Loewenthal était le nom de famille de son premier mari, Max Loewenthal. Elsa avait trois ans de plus que lui et s’était occupée de lui après qu’il eut souffert d’un grave épuisement. Einstein et Elsa n’eurent pas d’enfants.

Le sort de Lieserl , la fille d’Albert et Mileva , née avant que ses parents ne se marient ou ne trouvent un emploi, est inconnu. De leurs deux enfants, le premier, Hans Albert, s’installa en Californie , où il devint professeur d’université, bien qu’ayant peu de contacts avec son père ; le second, Eduard, souffrait de schizophrénie et fut admis en 1932 dans un établissement psychiatrique de Zurich. Ce fut la première d’une longue série. Einstein souhaitait emmener son fils malade à Princeton, mais l’ambassade américaine refusa son admission en raison de son dossier médical incomplet. Eduard mourut dans cet établissement psychiatrique en 1965. [ 30 ]

À Berlin, dans les années 1920, la célébrité d’Einstein suscita de vifs débats. Des éditoriaux attaquant sa théorie furent publiés dans des journaux conservateurs. Des conférences-spectacles furent organisées pour démontrer l’absurdité de la théorie de la relativité restreinte. Il fut même attaqué, subtilement mais discrètement, pour sa judéité. Son nom figurait, avec d’autres intellectuels allemands, sur les listes du parti nazi des personnes considérées comme « un danger pour le pays » . [ 31 ] Dans le reste du monde, la théorie de la relativité était débattue avec passion dans des conférences et des textes populaires. [ 32 ]

En Allemagne, les expressions de haine contre les Juifs atteignirent des niveaux très élevés. Plusieurs physiciens d’obédience nazie , dont certains aussi célèbres que les prix Nobel de physique Johannes Stark et Philipp Lenard , tentèrent de discréditer leurs théories. [ 33 ] D’autres physiciens qui enseignaient la théorie de la relativité, comme Werner Heisenberg , furent exclus de l’enseignement. [ 34 ]

En 1923, il visita l’Espagne et noua des relations avec José Ortega y Gasset . À son arrivée à Barcelone , et compte tenu des idées socialistes qu’il défendait, [ 35 ] il accepta une invitation à donner une conférence au siège de la CNT , où il se lia d’amitié avec Ángel Pestaña . Il demanda la signification de l’acronyme CNT (Confédération nationale du travail) et, après l’avoir compris, et compte tenu des idées anarchistes du syndicat, proposa de supprimer le mot « national », qui avait en Allemagne une connotation violente. [ 36 ] Au cours de sa visite, il rencontra brièvement Santiago Ramón y Cajal et reçut un hommage du roi Alphonse XIII d’Espagne , qui le nomma membre de l’ Académie royale des sciences . [ 37 ]

Avant la montée du nazisme — Adolf Hitler accède au pouvoir comme chancelier le 30 janvier 1933 —, il avait quitté l’Allemagne en décembre 1932 pour s’embarquer incertainement pour les États-Unis , où il enseigna à l’ Institute for Advanced Study , ajoutant la nationalité américaine à sa nationalité suisse en 1940, à l’âge de soixante et un ans. [ 38 ]

Pour la clique nazie, les Juifs ne sont pas seulement un moyen de détourner le ressentiment du peuple envers ses oppresseurs ; ils les considèrent aussi comme un élément inadapté, incapable d’accepter un dogme sans critique, et qui menace par conséquent leur autorité – tant qu’un tel dogme existe – en raison de leurs efforts pour éclairer les masses.

La preuve que ce problème touche au cœur du problème est fournie par la cérémonie solennelle de l’autodafé, offerte en spectacle par le régime nazi peu après sa prise de pouvoir.

Einstein. New York. 1938. [ 39 ]

Avant de décider de s’exiler aux États-Unis, en 1933, le gouvernement de la Seconde République espagnole offrit à Einstein un poste de chercheur à l’Université centrale de Madrid. Ces arrangements furent négociés par l’ambassadeur de l’époque au Royaume-Uni, Ramón Pérez de Ayala , à l’initiative du ministre Fernando de los Ríos . Finalement, compte tenu de l’instabilité politique en Europe et de la montée en puissance de la CEDA en Espagne, Einstein déclina l’offre. Face à la possibilité que le scientifique allemand accepte le poste, des secteurs de la droite espagnole exprimèrent leur mécontentement, et des réactions antisémites se produisirent. Le journal catholique El Debate (lié à la CEDA) publia le 12 avril un éditorial (intitulé « Tout est relatif ») qualifiant Einstein de « Juif ». Un autre article du même journal niait qu’il ait été victime des persécutions hitlériennes et que son exil ait été forcé : « Le ministre socialiste s’est empressé de lui offrir sa protection. Judaïsme et marxisme sont à la fois identifiés et confondus », ajoutait-il. [ 40 ] [ 41 ]

En 1939, Einstein décida d’exercer son influence en s’impliquant dans les questions politiques mondiales. Il écrivit une lettre célèbre à Roosevelt pour promouvoir le projet atomique et empêcher les « ennemis de l’humanité » de le faire avant lui :

…car, étant donné la mentalité des nazis , ils auraient consommé la destruction et l’asservissement du reste du monde. [ 42 ]

Au cours de ses dernières années, Einstein a travaillé à intégrer les quatre interactions fondamentales en une seule théorie , une tâche toujours inachevée. [ 43 ]

La mort

Le 16 avril 1955, Albert Einstein souffrit d’une hémorragie interne causée par la rupture d’un anévrisme de l’aorte abdominale , renforcée chirurgicalement par le Dr Rudolph Nissen en 1948. Einstein refusa l’opération, déclarant : « Je veux partir quand je le souhaite. C’est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J’ai fait ma part ; il est temps de partir. Je le ferai avec dignité. » Il mourut à l’hôpital de Princeton tôt le 18 avril 1955, à l’âge de soixante-seize ans. [ 44 ] Sur sa table de chevet se trouvait le brouillon de son discours pour le septième anniversaire de l’indépendance d’ Israël , qu’il ne prononcerait jamais, qui commençait ainsi : « Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que citoyen américain, ni même en tant que Juif, mais en tant qu’être humain. »

Einstein ne souhaitait pas de funérailles fastueuses, en présence de dignitaires du monde entier. Conformément à ses souhaits, son corps fut incinéré l’après-midi même, avant même que la majeure partie du monde n’apprenne la nouvelle. Seules douze personnes étaient présentes au crématorium, dont son fils aîné. Ses cendres furent dispersées dans le fleuve Delaware afin que le lieu où repose sa dépouille ne devienne pas un objet de vénération morbide. Cependant, une partie de son corps ne fut pas brûlée.

Lors de l’ autopsie , le pathologiste hospitalier Thomas Stoltz Harvey [ 45 ] a prélevé le cerveau d’Einstein pour le préserver, sans l’autorisation de sa famille, dans l’espoir que les neurosciences futures pourraient découvrir ce qui rendait Einstein si intelligent. Il l’a conservé pendant plusieurs décennies, jusqu’à ce qu’il le restitue finalement à ses laboratoires de Princeton à plus de quatre-vingts ans. Il croyait que le cerveau d’Einstein « lui révélerait les secrets de son génie et qu’il deviendrait ainsi célèbre ». Jusqu’à présent, la seule découverte scientifique à moitié intéressante sur le cerveau est qu’une partie de celui-ci – celle qui, entre autres, est impliquée dans les capacités mathématiques – est plus grande que dans les autres cerveaux.

Les études détaillées sur le cerveau d’Einstein sont rares. En 1985, par exemple, la professeure Marian Diamond de l’ Université de Californie à Berkeley a signalé une meilleure qualité des cellules gliales (qui nourrissent les neurones) dans les zones de l’ hémisphère gauche contrôlant les compétences mathématiques. En 1999, la neuroscientifique Sandra Witelson a signalé que le lobe pariétal inférieur d’Einstein, une zone impliquée dans le raisonnement mathématique, était 15 % plus large que la normale. Elle a également constaté que sa scissure sylvienne , un sillon qui s’étend normalement de l’avant vers l’arrière du cerveau, ne s’étendait pas sur toute sa longueur.

Carrière scientifique

En 1901, les premiers travaux scientifiques d’Einstein paraissent : ils portent sur l’attraction capillaire . Il publie deux articles en 1902 et 1903, sur les fondements statistiques de la thermodynamique , corroborant expérimentalement que la température d’un corps est due à l’agitation de ses molécules, une théorie encore débattue à cette époque. [ 46 ]

Les articles de 1905

En 1905, il obtient son doctorat avec une thèse intitulée « Une nouvelle détermination des dimensions moléculaires » . La même année, il rédige quatre articles fondateurs sur la physique à petite et grande échelle. Il y explique le mouvement brownien, l’effet photoélectrique et développe la relativité restreinte et l’équivalence masse-énergie. Les travaux d’Einstein sur l’effet photoélectrique lui valent le prix Nobel de physique en 1921. Ces articles sont soumis à la revue Annalen der Physik et sont généralement connus sous le nom d’ annus mirabilis ( « année miraculeuse » en latin ). L’Union internationale de physique pure et appliquée, en collaboration avec l’UNESCO , a commémoré 2005 comme l’Année mondiale de la physique [ 47 ], célébrant ainsi le centenaire de la publication de ces travaux.

effet photoélectrique

Article principal : Effet photoélectrique

Un schéma illustrant l’émission d’électrons à partir d’une plaque métallique, nécessitant l’énergie absorbée par un photon.

Le premier de ses articles de 1905 s’intitulait « Un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière » . Dans cet article, Einstein proposait l’idée de quanta de lumière (aujourd’hui appelés photons ) et montrait comment ce concept pouvait être utilisé pour expliquer l’ effet photoélectrique .

La théorie des quanta de lumière suggérait fortement la dualité onde-corpuscule et la possibilité que les systèmes physiques présentent à la fois des propriétés ondulatoires et particulaires. Cet article constitua l’un des piliers de la mécanique quantique . Une explication complète de l’effet photoélectrique ne put être développée que lorsque la théorie quantique fut plus avancée. Pour ces travaux, et pour ses contributions à la physique théorique, Einstein reçut le prix Nobel de physique en 1921 .

mouvement brownien

Article principal : Mouvement brownien

Son deuxième article, intitulé Sur le mouvement requis par la théorie moléculaire cinétique de la chaleur des petites particules en suspension dans un liquide stationnaire , portait sur ses études sur le mouvement brownien .

Le quatrième article le plus important sur le mouvement brownien est étroitement lié à celui sur la théorie moléculaire. Il s’agit d’un ouvrage de mécanique statistique très élaboré, remarquable par le fait qu’Einstein n’avait entendu parler des mesures de Robert Brown des années 1820 que plus tard cette année-là (1905) ; il écrivit donc cet article, intitulé « Sur la théorie du mouvement brownien » . [ 48 ]

L’article expliquait le phénomène en utilisant les statistiques du mouvement thermique des atomes individuels dans un fluide. Le mouvement brownien avait intrigué la communauté scientifique depuis sa découverte quelques décennies plus tôt. L’explication d’Einstein apportait une preuve expérimentale incontestable de l’existence même des atomes. L’article apportait également une avancée majeure à la mécanique statistique et à la théorie cinétique des fluides , deux domaines encore controversés à l’époque.

Avant ces travaux, les atomes étaient considérés comme un concept utile en physique et en chimie , mais contrairement à la légende, la plupart des physiciens contemporains croyaient déjà à la théorie atomique et à la mécanique statistique développées par Boltzmann , Maxwell et Gibbs ; et des estimations assez précises des rayons du noyau et du nombre d’Avogadro avaient déjà été réalisées . L’article d’Einstein sur le mouvement atomique a fourni aux expérimentateurs une méthode simple pour compter les atomes en regardant à travers un microscope ordinaire . [ 48 ]

Wilhelm Ostwald , l’un des chefs de file de l’école antiatomique, a déclaré à Arnold Sommerfeld qu’il avait été transformé en croyant aux atomes par l’explication d’Einstein sur le mouvement brownien.

relativité restreinte

Article principal : Théorie de la relativité restreinte

L’une des photographies prises de l’éclipse de 1919 lors de l’expédition d’ Arthur Eddington , qui a confirmé les prédictions d’Einstein sur la courbure de la lumière en présence d’un champ gravitationnel.

Le troisième article d’Einstein de cette année-là s’intitulait « Zur Elektrodynamik bewegter Körper » (« Sur l’électrodynamique des corps en mouvement »). Dans cet article, Einstein introduisait la théorie de la relativité restreinte, étudiant le mouvement des corps et l’électromagnétisme en l’absence de la force gravitationnelle . [ 49 ]

La relativité restreinte a résolu les problèmes posés par l’ expérience de Michelson-Morley , qui avait montré que les ondes électromagnétiques composant la lumière se déplacent en l’absence de milieu. La vitesse de la lumière est donc constante et indépendante du mouvement. Dès 1894, George Fitzgerald avait étudié cette question, démontrant que l’expérience de Michelson-Morley pouvait s’expliquer si les corps se contractaient dans le sens de leur mouvement. En fait, certaines des équations fondamentales de l’article d’Einstein avaient été introduites plus tôt (1903) par Hendrik Lorentz , [ 50 ] un physicien néerlandais, qui avait donné une forme mathématique à la conjecture de Fitzgerald. [ 51 ]

Cette célèbre publication est contestée comme étant l’œuvre originale d’Einstein, car il a omis de citer toute référence aux idées ou concepts développés par ces auteurs, ainsi qu’aux travaux de Poincaré . En réalité, Einstein a développé sa théorie d’une manière totalement différente de ces auteurs, déduisant les faits expérimentaux de principes fondamentaux et n’apportant aucune explication phénoménologique à des observations déconcertantes. Le mérite d’Einstein a donc été d’expliquer ce qui s’est passé lors de l’expérience de Michelson et Morley comme la conséquence finale d’une théorie complète et élégante fondée sur des principes fondamentaux, et non comme une explication ad hoc ou phénoménologique d’un phénomène observé. [ 49 ]

Son raisonnement reposait sur deux axiomes simples : le premier, il reformulait le principe de simultanéité, introduit par Galilée des siècles plus tôt, selon lequel les lois de la physique doivent être invariantes pour tous les observateurs se déplaçant à des vitesses constantes les uns par rapport aux autres ; le second, que la vitesse de la lumière est constante pour tout observateur. Ce second axiome, révolutionnaire, va au-delà des conséquences prévues par Lorentz ou Poincaré, qui ont simplement décrit un mécanisme expliquant le raccourcissement d’un des bras de l’expérience de Michelson-Morley. Ce postulat implique que si un éclair lumineux est émis lorsque deux observateurs en mouvement relatif se croisent, tous deux verront la lumière s’éloigner, produisant un cercle parfait dont chacun d’eux est le centre. Si un détecteur était placé de part et d’autre des observateurs, aucun des deux observateurs ne s’accorderait sur le détecteur activé en premier (les notions de temps absolu et de simultanéité sont perdues). [ 52 ] La théorie a été nommée « théorie de la relativité restreinte » ou « théorie de la relativité restreinte » pour la distinguer de la théorie de la relativité générale , introduite par Einstein en 1915 et dans laquelle les effets de la gravité et de l’accélération sont pris en compte . [ 53 ]

Équivalence masse-énergie

Article principal : Équivalence entre masse et énergie

La célèbre formule E=mc² est affichée à l’aide d’un éclairage sur le gratte-ciel Taipei 101 lors de l’événement de l’Année mondiale de la physique en 2005.

Le quatrième article de cette année-là était intitulé » Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig » (Ist die Tragic eines Körpers von seinem Energieinhalt) et montrait une déduction de la formule de relativité reliant la masse et l’énergie. Cet article indiquait que le changement de masse d’un objet émettant une énergie L est :

L

V

2

{\displaystyle {\frac {L}{V^{2}}}}

où V était la notation de la vitesse de la lumière utilisée par Einstein en 1905.

Cette formule implique que l’énergie E d’un corps au repos est égale à sa masse m multipliée par la vitesse de la lumière au carré :

ET

=

m

c

2

{\displaystyle E=mc^{2}\,}

Elle montre comment une particule dotée d’une masse possède un type d’énergie, « énergie de repos », distinct des énergies cinétique et potentielle classiques. La relation masse-énergie est couramment utilisée pour expliquer la production d’énergie nucléaire ; en mesurant la masse des noyaux atomiques et en la divisant par le numéro atomique, on peut calculer l’énergie de liaison piégée dans les noyaux atomiques. De même, la quantité d’énergie produite lors de la fission d’un noyau atomique est calculée comme la différence de masse entre le noyau initial et ses produits de désintégration, multipliée par le carré de la vitesse de la lumière.

Relativité générale

Article principal : Théorie de la relativité générale

En novembre 1915, Einstein donna une série de conférences à l’ Académie des sciences de Prusse, au cours desquelles il exposa sa théorie de la relativité générale. La dernière de ces conférences se conclut par la présentation de l’équation qui remplace la loi de la gravitation d’ Isaac Newton . Dans cette théorie, tous les observateurs sont considérés comme équivalents, et pas seulement ceux se déplaçant à vitesse uniforme. La gravité n’est plus une force ou une action à distance , comme c’était le cas dans la gravité newtonienne, mais une conséquence de la courbure de l’espace-temps . Cette théorie jeta les bases de l’étude de la cosmologie et permit de comprendre les caractéristiques essentielles de l’ univers , dont beaucoup ne furent découvertes qu’après la mort d’Einstein. [ 54 ]

La relativité générale a été déduite par Einstein à partir d’un raisonnement mathématique, d’expériences hypothétiques ( expérience gedanken ) et d’une déduction mathématique rigoureuse, sans véritable fondement expérimental. Le principe fondamental de la théorie était le principe d’équivalence . Malgré l’abstraction mathématique de la théorie, les équations permettaient de déduire des phénomènes vérifiables. Le 29 mai 1919, Arthur Eddington put mesurer, lors d’une éclipse solaire , la déviation de la lumière d’une étoile passant à proximité du Soleil , l’une des prédictions de la relativité générale. Lorsque cette confirmation fut rendue publique, la renommée d’Einstein augmenta considérablement et fut considérée comme une avancée révolutionnaire en physique . Depuis lors, la théorie a été vérifiée dans chacune des expériences et vérifications réalisées jusqu’à présent. [ 55 ]

Malgré sa popularité, ou peut-être précisément à cause d’elle, la théorie avait d’importants détracteurs au sein de la communauté scientifique qui ne pouvait accepter la physique sans un système de référence absolu.

Statistiques de Bose-Einstein

Article principal : Statistiques de Bose-Einstein

En 1924, Einstein reçut un article d’un jeune physicien indien , Satyendranath Bose , intitulé « La loi de Planck et l’hypothèse des quanta de lumière » , décrivant la lumière comme un gaz de photons et sollicitant son aide pour sa publication. Einstein réalisa que le même type de statistiques pouvait s’appliquer à des groupes d’atomes et publia l’article, coécrit avec Bose, en allemand, la langue dominante en physique à l’époque. Les statistiques de Bose-Einstein expliquent le comportement de types fondamentaux de particules élémentaires appelées bosons . [ 56 ]

Débat Bohr-Einstein

Cette section est un extrait du débat Bohr-Einstein . [ modifier ]

Niels Bohr avec Albert Einstein chez Paul Ehrenfest à Leyde (décembre 1925). La photo est une étude des caractères : l’empirique et le théorique.

Français Les débats Bohr-Einstein étaient une série de disputes publiques sur la mécanique quantique entre Albert Einstein et Niels Bohr . Leurs débats sont connus pour leur importance pour la philosophie des sciences , car les désaccords et le résultat de la version de Bohr de la mécanique quantique — qui est devenue la vision dominante — constituent la racine de la compréhension moderne de la physique. [ 57 ] La plupart des comptes rendus de Bohr sur les congrès tenus à Solvay en 1927 et ailleurs ont été écrits pour la première fois par Bohr des décennies plus tard dans un article intitulé « Discussions avec Einstein sur les problèmes épistémologiques de la physique atomique ». [ 58 ] [ 59 ] Selon l’article, la question philosophique dans le débat était de savoir si l’interprétation dite de Copenhague de la mécanique quantique de Bohr, centrée sur sa croyance en la complémentarité , était valide pour expliquer la nature. [ 60 ] Malgré leurs divergences d’opinion et les découvertes successives qui contribuèrent à consolider la mécanique quantique, Bohr et Einstein entretinrent une admiration mutuelle qui perdura toute leur vie. [ 61 ] [ 62 ] Ces débats représentent l’un des points culminants de la recherche scientifique de la première moitié du XXe siècle , car ils attirèrent l’attention sur un élément de la théorie quantique, la non-localité quantique , fondamental pour notre compréhension moderne du monde physique. L’opinion répandue parmi certains physiciens professionnels était que Bohr sortit victorieux de sa défense de la théorie quantique et établit définitivement le caractère probabiliste fondamental de la mesure quantique. [ citation requise ]

Théorie du champ unifié

Einstein consacra ses dernières années à la recherche de l’une des théories les plus importantes de la physique, la théorie dite du champ unifié . Cette recherche, suivant sa théorie de la relativité générale, consista en une série de tentatives de généralisation de sa théorie de la gravitation afin d’unifier et de résumer les lois fondamentales de la physique, notamment la gravitation et l’électromagnétisme. En 1950, il présenta sa théorie du champ unifié dans un article intitulé « Sur la théorie généralisée de la gravitation » paru dans Scientific American .

Bien qu’Albert Einstein fût mondialement reconnu pour ses travaux en physique théorique, il s’isola progressivement dans ses recherches et ses tentatives furent infructueuses. Dans sa quête de l’unification des forces fondamentales, Albert négligea certains développements importants de la physique, notamment dans le domaine des forces forte et faible , qui ne furent pleinement compris que quinze ans après la mort d’Einstein (vers 1970), grâce à de nombreuses expériences en physique des hautes énergies. Les tentatives proposées par la théorie des cordes ou la théorie M montrent que sa volonté de démontrer la grande unification des lois de la physique persiste toujours. [ 63 ]

Activité politique

Article principal : Opinions politiques d’Albert Einstein

La cause sioniste

Einstein et Elsa arrivant à New York avec les dirigeants sionistes de l’Organisation sioniste mondiale en 1921

Les événements de la Première Guerre mondiale ont incité Einstein à s’engager politiquement et à prendre parti. Il méprisait la violence, la bravade, l’agression et l’injustice. [ 64 ]

Né dans une famille juive assimilée, Einstein remarqua la montée de l’antisémitisme pendant la Première Guerre mondiale et fut un fervent partisan de la cause sioniste . [ 65 ] Einstein fut l’un des membres les plus connus du Parti démocrate allemand (DDP). Entre 1921 et 1932, il prononça plusieurs discours, contribuant à collecter des fonds pour la communauté juive et à soutenir l’ Université hébraïque de Jérusalem , fondée en 1918, témoignant ainsi de son engagement croissant envers la cause sioniste. Cependant, bien qu’il soutenât la Palestine comme « foyer » pour les Juifs, comme le stipulait la Déclaration Balfour , il s’opposait à la création d’un État juif. Ainsi, en janvier 1946, dans une déclaration devant la Commission d’enquête anglo-américaine , qui interrogeait diverses personnalités sur la création d’un État juif, Einstein déclara :

L’idée d’un État (juif) ne correspond pas à mes sentiments ; je ne comprends pas sa nécessité. Elle est liée à de nombreuses difficultés et est typique des personnes bornées. Je pense que c’est une mauvaise idée. [ 66 ]

Einstein prônait un État binational où Juifs et Palestiniens auraient des droits égaux : [ 67 ] « Nous, c’est-à-dire Juifs et Arabes, devons nous unir et parvenir à une compréhension mutuelle des besoins des deux peuples, en ce qui concerne les directives satisfaisantes pour une coexistence bénéfique. » [ 68 ]

Avec la montée du nazisme en Allemagne , Einstein quitta son pays et décida de vivre aux États-Unis . [ 65 ] Un groupe d’ennemis de ses théories en Allemagne nazie créa une association contre lui, et l’un d’eux fut même accusé d’avoir fomenté son assassinat. De plus, un livre intitulé Cent auteurs contre Einstein fut publié , [ 69 ] auquel Einstein répondit simplement : « Pourquoi cent ? Si j’avais tort, un seul suffirait. » [ 70 ]

L’État d’ Israël fut créé en 1948. À la mort de Chaim Weizmann , premier président d’Israël et ami de longue date d’Einstein, en 1952, Abba Eban , ambassadeur d’Israël aux États-Unis , lui proposa la présidence . Einstein déclina l’offre, déclarant : « Je suis profondément touché par l’offre de l’État d’Israël, et en même temps attristé et honteux de ne pouvoir l’accepter. Toute ma vie, j’ai traité des questions objectives et je manque donc de l’aptitude naturelle et de l’expérience nécessaires pour traiter correctement avec les gens et exercer des fonctions officielles. Je suis d’autant plus affligé par ces circonstances que ma relation avec le peuple juif est devenue mon lien humain le plus fort, depuis que j’ai pleinement pris conscience de notre position précaire parmi les nations du monde. »

La cause socialiste

En mai 1949, la Monthly Review publia (à New York) un article de lui intitulé « Pourquoi le socialisme ? » [ 71 ] , dans lequel il réfléchissait à l’histoire, aux réalisations et aux conséquences de « l’anarchie économique de la société capitaliste », un article toujours d’actualité. Un passage, souvent cité, évoque le rôle des médias privés dans les perspectives démocratiques des pays :

L’anarchie économique de la société capitaliste telle qu’elle existe aujourd’hui est, à mon avis, la véritable source du mal. […]

Le capital privé tend à se concentrer entre quelques mains, en partie à cause de la concurrence entre capitalistes, et en partie parce que le développement technologique et la division croissante du travail encouragent la formation de grandes unités de production au détriment de plus petites. Le résultat de ce processus est une oligarchie du capital privé dont l’énorme pouvoir ne peut être efficacement contrôlé, même dans une société démocratiquement organisée. Cela s’explique par le fait que les membres des organes législatifs sont choisis par des partis politiques, largement financés ou influencés par des capitalistes privés qui, en pratique, séparent l’électorat du pouvoir législatif. Il en résulte que les représentants du peuple ne protègent pas suffisamment les intérêts des groupes défavorisés de la population. […]

Je suis convaincu qu’il n’existe qu’un seul moyen d’éliminer ces graves maux : l’instauration d’une économie socialiste, accompagnée d’un système éducatif axé sur des objectifs sociaux.

Albert Einstein, Pourquoi le socialisme ? [ 72 ]

La cause pacifiste

Albert Einstein avec Robert Oppenheimer en 1947.

Albert Einstein était un pacifiste convaincu . En 1914, 93 intellectuels allemands de premier plan signèrent le Manifeste pour le monde civilisé afin de soutenir le Kaiser et de défier les « hordes de Russes alliés aux Mongols et aux Noirs qui entendent attaquer la race blanche », justifiant ainsi l’invasion allemande de la Belgique . Mais Einstein refusa de le signer, tout comme trois autres intellectuels qui souhaitaient promouvoir un contre-manifeste, s’exclamant plus tard : [ 73 ]

C’est incroyable ce que l’Europe a déchaîné avec cette folie. […]

À ces moments-là, on se rend compte à quel point l’espèce animale à laquelle on appartient est absurde.

Albert Einstein.

Durant la Seconde Guerre mondiale , Einstein renonça partiellement au pacifisme en proposant que les États-Unis développent une bombe nucléaire avant l’Allemagne nazie, mais il mit publiquement en garde contre les dangers d’une guerre nucléaire et prôna un contrôle international de ces armes. [ 65 ]

En 1939, sa participation la plus importante aux affaires internationales eut lieu. Le rapport Smyth, malgré quelques coupures et omissions subtiles, raconte comment les physiciens tentèrent, sans succès, d’intéresser la Marine et l’Armée de terre au projet atomique. Mais la célèbre lettre d’Einstein à Roosevelt , écrite le 2 août, fut celle qui parvint à briser la rigidité de la mentalité militaire. Cependant, Einstein, qui méprisait la violence et la guerre, est considéré comme le « père de la bombe atomique ». [ 74 ] En pleine Seconde Guerre mondiale, il soutint une initiative de Robert Oppenheimer visant à lancer le programme de développement d’armes nucléaires, connu sous le nom de Projet Manhattan . Dans son discours prononcé à New York en décembre 1945, il déclara :

Aujourd’hui, les physiciens qui ont participé à la construction de l’arme la plus redoutable et la plus dangereuse de tous les temps sont envahis par un même sentiment de responsabilité, voire de culpabilité. (…)

Nous avons contribué à la construction de cette nouvelle arme pour empêcher les ennemis de l’humanité de le faire plus tôt, car, compte tenu de la mentalité des nazis, ils auraient achevé la destruction et l’asservissement du reste du monde. (…)

Nous devons espérer que l’esprit qui a animé Alfred Nobel lorsqu’il a créé sa grande institution, l’esprit de solidarité et de confiance, de générosité et de fraternité entre les hommes, prévaudra dans l’esprit de ceux dont dépendent les décisions qui détermineront notre destin. Sinon, la civilisation serait condamnée.

Einstein : La paix doit être gagnée (1945). [ 75 ]

En 1955, Einstein lança le célèbre Manifeste Russell-Einstein , appelant les scientifiques à s’unir pour l’abolition des armes nucléaires. Ce document inspira ensuite la création des Conférences Pugwash , récompensées par le prix Nobel de la paix en 1995 .

Éthique et religion

Article principal : Opinions religieuses et philosophiques sur Albert Einstein

Statue d’Albert Einstein à l’ Académie israélienne des sciences et des lettres

Einstein s’est déclaré agnostique et, à certaines occasions , athée , bien que certains historiens le nient. [ 76 ] Lors d’une réunion, on a demandé à Einstein s’il croyait en un dieu, ce à quoi il a répondu : « Je crois au Dieu de Spinoza , qui est identique à l’ordre mathématique de l’univers. » [ 65 ] Il a dit croire au Dieu « panthéiste » de Baruch Spinoza , mais pas à un dieu personnel , une croyance qu’il a critiquée. [ 65 ] [ 77 ] [ 78 ] Einstein distingue trois styles qui se croisent souvent dans la pratique de la religion. Le premier est motivé par la peur et une mauvaise compréhension de la causalité, et tend donc à inventer des êtres surnaturels. Le second est social et moral, motivé par un désir de soutien et d’amour. Tous deux ont une conception anthropomorphique de Dieu. Le troisième, qu’Einstein considère comme le plus mature, est motivé par un sentiment d’émerveillement devant la nature. [ 79 ]

Dans une lettre adressée à l’Association centrale des citoyens allemands de confession juive en 1920, il écrivait :

Je ne suis pas citoyen allemand et rien en moi ne peut être qualifié de « foi juive ». Mais je suis juif et je suis fier d’appartenir à la communauté juive, même si je ne les considère en aucun cas comme les élus de Dieu. [ 80 ]

Statue d’Einstein dans le Parc des Sciences de Grenade , œuvre de Miguel Barranco

Une citation plus longue d’Einstein apparaît dans Science, Philosophy, and Religion, A Symposium , publié par la Conférence sur la science, la philosophie et la religion dans leur relation avec le mode de vie démocratique :

Plus une personne est imprégnée de la régularité ordonnée des événements, plus forte sera sa conviction qu’il n’y a pas de place, en dehors de cette régularité, pour une cause de nature différente. Pour elle, ni les règles humaines ni les « règles divines » n’existeront comme causes indépendantes des événements naturels. Certes, la science ne pourra jamais réfuter la doctrine d’un dieu intervenant dans les événements naturels, car elle peut toujours se réfugier dans l’inaccessibilité de la connaissance scientifique. Mais je suis convaincu qu’un tel comportement de la part des religieux est non seulement inapproprié, mais aussi fatal. Une doctrine maintenue non pas dans la clarté mais dans l’obscurité, et qui a déjà causé un tort incalculable au progrès humain, perdra nécessairement son effet sur l’humanité. Dans leur lutte pour le bien éthique, les religieux doivent renoncer à la doctrine de l’existence de Dieu, c’est-à-dire renoncer à la source de peur et d’espoir qui, par le passé, a placé un grand pouvoir entre les mains des prêtres. Dans leur travail, ils doivent s’appuyer sur les forces capables de cultiver la bonté, la vérité et la beauté au sein même de l’humanité. C’est certainement une tâche plus difficile, mais incomparablement plus digne et admirable.

Dans une lettre datée de mars 1954, incluse dans le livre Albert Einstein: The Human Side , édité par sa fidèle secrétaire Helen Dukas et son collaborateur Banesh Hoffman et publié par Princeton University Press, Einstein dit :

Bien sûr, ce que vous avez lu sur mes convictions religieuses était un mensonge ; un mensonge systématiquement répété. Je ne crois pas en un dieu personnel, et je ne l’ai jamais nié, mais je l’ai clairement exprimé. S’il y a quelque chose en moi que l’on peut qualifier de religieux, c’est l’admiration sans bornes pour la structure du monde, telle que notre science peut la révéler.

La lettre au philosophe Eric Gutkind, datée du 3 janvier de la même année, vendue aux enchères en mai 2008, [ 81 ] semble clarifier les choses. Einstein dit :

Pour moi, le mot « Dieu » n’est rien d’autre que l’expression et le produit des faiblesses humaines ; la Bible est un recueil de légendes honorables, mais encore primitives, et pourtant assez enfantines. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, ne peut (à mon avis) changer cela…

Il existe également une lettre peu connue d’Einstein, envoyée à Guy H. Raner Jr, le 2 juillet 1945, en réponse à une rumeur selon laquelle un prêtre jésuite l’aurait converti au christianisme, dans laquelle Einstein se déclare athée (cité par Michael R. Gilmore dans Skeptic Magazine , v. 5, n° 2). [ 82 ]

J’ai bien reçu votre lettre du 10 juin. Je n’ai jamais parlé à un prêtre jésuite de ma vie et je suis stupéfait par l’audace de tels mensonges à mon sujet. Du point de vue d’un prêtre jésuite, je suis, bien sûr, et j’ai toujours été, athée.

William Hermanns , ancien survivant de Verdun et professeur de littérature allemande, interviewa Einstein à plusieurs reprises, la première fois à Berlin en 1930. À cette occasion, il évoqua l’idée d’une religion cosmique, idée à laquelle il avait fait allusion lors de sa conversation sur la réalité avec Rabindranath Tagore , qu’il développa plus tard sous le titre « Religion et Science », publié dans le New York Times en 1930. Einstein approfondit cette idée et Hermanns, qui la considérait comme compatible avec les croyances traditionnelles, entreprit de fonder un mouvement intégrant les traditions juive, chrétienne, védiste , bouddhiste et islamique . Il souhaitait obtenir des affirmations concises et précises sur Dieu. Einstein ne pouvait être plus convaincu :

Concernant Dieu, je ne peux accepter aucun concept fondé sur l’autorité de l’Église. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été gêné par l’endoctrinement des masses. Je ne crois pas à la peur de la vie, à la peur de la mort, ni à la foi aveugle. Je ne peux pas prouver qu’il n’existe pas de dieu personnel, mais si je parlais de lui, je mentirais. Je ne crois pas au dieu de la théologie, au dieu qui récompense le bien et punit le mal. Mon dieu a créé les lois qui régissent cela. Son univers n’est pas régi par des chimères, mais par des lois immuables. [ 83 ]

Pour Einstein, sa religion cosmique et sa judéité n’avaient aucun lien. Lorsqu’on lui demanda s’il existait un point de vue juif, il répondit :

Au sens philosophique, il n’existe, à mon avis, aucun point de vue spécifiquement juif. Pour moi, le judaïsme concerne presque exclusivement l’attitude morale dans la vie et envers la vie […]. Le judaïsme n’est donc pas une religion transcendantale ; il concerne la manière dont nous vivons la vie et, dans une certaine mesure, la manière dont nous la comprenons […], et rien de plus. Je doute qu’on puisse le qualifier de religion au sens habituel du terme, ou qu’on puisse le considérer non pas comme une « foi », mais comme la sanctification de la vie au sens suprapersonnel exigé des Juifs. [ 84 ]

Einstein a dit que la moralité n’était pas dictée par Dieu, mais par l’humanité : [ 85 ]

Je ne crois pas à l’immoralité de l’individu et je considère l’éthique comme une préoccupation exclusivement humaine sur laquelle il n’existe aucune autorité surhumaine.

Quelques publications

Article principal : Liste des publications scientifiques d’Albert Einstein

Einstein, Albert (1901) [manuscrit reçu le 16 décembre 1900], «Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen» [Conclusions tirées des phénomènes de capillarité] (PDF) , rédigé à Zurich, Suisse, Annalen der Physik (Berlin) (en allemand) (Hoboken, NJ, publié le 14 mars 2006) 309 (3) : 513-523, Bibcode : 1901AnP…309..513E , doi : 10.1002/andp.19013090306 – via la bibliothèque en ligne Wiley .

Albert Einstein ( 1905a ) ( Hoboken, NJ, publié le 10 mars 2006) 322 (6): 132-148, Bibcode : 1905AnP…322..132E , doi : 10.1002/andp.19053220607 – via Wiley Online Library .

Einstein, Albert (1905b) [manuscrit achevé le 30 avril et reçu le 20 juillet 1905]. «Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen» [Une nouvelle détermination des dimensions moléculaires] (PDF) . Écrit à Berne, Suisse, publié par Wyss Buchdruckerei. Dissertationen Universität Zürich (Thèse de doctorat) (en allemand) (Zurich, Suisse : ETH Zürich, publié en 2008). est ce que je : 10.3929/ethz-a-000565688 – via ETH Bibliothek.

Albert Einstein ( 1905c ) , écrit à Berne, Suisse, Annalen der Physik (Berlin) (en allemand) (Hoboken, NJ, publié le 10 mars 2006) 322 (8) : 549-560, Bibcode : 1905AnP…322..549E , doi : 10.1002/andp.19053220806 – via la bibliothèque en ligne Wiley .

Einstein, Albert (1905d) [manuscrit reçu le 30 juin 1905], «Zur Elektrodynamik bewegter Körper» [Sur l’électrodynamique des corps en mouvement] (PDF) , écrit à Berne, Suisse, Annalen der Physik (Berlin) (en allemand) (Hoboken, NJ, publié le 10 mars 2006) 322 (10) : 891-921, Bibcode : 1905AnP…322..891E , doi : 10.1002/andp.19053221004 – via la bibliothèque en ligne Wiley .

Einstein, Albert (1905e) [manuscrit reçu le 27 septembre 1905], « Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig ? [L’inertie d’un corps dépend-elle de son contenu énergétique ?] (PDF) , écrit à Berne, Suisse, Annalen der Physik (Berlin) (en allemand) (Hoboken, NJ, publié le 10 mars 2006) 323 (13) : 639-641, Bibcode : 1905AnP…323..639E , doi : 10.1002/andp.19053231314 – via la bibliothèque en ligne Wiley .

Albert Einstein ( 1915 ) Sciences .

Einstein, Albert (1917a), « Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie » [Considérations cosmologiques dans la théorie générale de la relativité], Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin (en allemand) .

Einstein, Albert (1917b), « Zur Quantentheorie der Strahlung » [Sur la mécanique quantique du rayonnement], Physikalische Zeitschrift (en allemand) 18 : 121-128, Bibcode : 1917PhyZ…18..121E .

Einstein, Albert (1923) [manuscrit publié en 1923, en anglais en 1967]. Grundgedanken und Probleme der Relativitätstheorie [ Idées et problèmes fondamentaux de la théorie de la relativité ] (PDF) (en allemand (1923) anglais (1967)) . Conférences Nobel, physique 1901-1921. Stockholm : Nobelprice.org (publié le 3 février 2015) – via Nobel Media AB 2014.

Albert Einstein ( 1924 ) Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin) : 261-267 – via ECHO, Cultural Heritage Online, Max Planck Institute for the History of Science . Premier d’une série d’articles sur ce sujet.

Einstein, Albert (12 mars 1926) [manuscrit publié le 1er mars 1926], « Die Ursache der Mäanderbildung der Flußläufe und des sogenannten Baerschen Gesetzes » [Sur la loi de Baer et les méandres du cours des rivières], écrit à Berlin, Die Naturwissenschaften (en allemand) (Heidelberg, Allemagne : Springer-Verlag) 14 (11) : 223-224, Bibcode : 1926NW…..14..223E , ISSN 1432-1904 , doi : 10.1007/BF01510300 – via SpringerLink .

Einstein, Albert (1926b), écrit à Berne, Suisse, R. Fürth, éd., Investigations on the Theory of the Brownian Movement (PDF) , traduit par A.D. Cowper, USA : Dover Publications (publié en 1956), ISBN 978-1-60796-285-4 , consulté le 4 janvier 2015 .

Einstein, Albert ; Podolsky, Boris ; Rosen, Nathan (15 mai 1935) [manuscrit reçu le 25 mars 1935], « La description quantique de la réalité physique peut-elle être considérée comme complète ? » (PDF) , Physical Review (American Physical Society) 47 (10) : 777-780, Bibcode : 1935PhRv…47..777E , doi : 10.1103/PhysRev.47.777 – via APS Journals .

Einstein, Albert (9 novembre 1940), « Sur la science et la religion », Nature (Édimbourg : Macmillan Publishers Group) 146 (3706) : 605-607, Bibcode : 1940Natur.146..605E , ISBN 0-7073-0453-9 , doi : 10.1038/146605a0 .

Einstein, Albert (4 décembre 1948), « Aux rédacteurs du New York Times » , New York Times (Melville, New York : AIP, American Institute of Physics), ISBN 0-7354-0359-7 , archivé à partir de l’original le 17 décembre 2007 , récupéré le 31 mars 2016 .

Einstein, Albert (mai 1949), « Why Socialism? (Reprise) » , Monthly Review (New York : Monthly Review Foundation, publié en mai 2009) 61 (01 (mai)), archivé à partir de l’original le 11 janvier 2006 , récupéré le 16 janvier 2006 – via MonthlyReview.org .

Einstein, Albert (1950), « Sur la théorie généralisée de la gravitation », Scientific American CLXXXII (4) : 13-17, doi : 10.1038/scientificamerican0450-13 .

Einstein, Albert (1954), Idées et opinions , New York : Random House, ISBN 0-517-00393-7 .

Einstein, Albert (1969), Albert Einstein, Hedwig und Max Né : Briefwechsel 1916-1955 (en allemand) , Munich : Nymphenburger Verlagshandlung, ISBN 3-88682-005-X .

Einstein, Albert (1979), Notes autobiographiques , Paul Arthur Schilpp (édition du centenaire), Chicago : Open Court, ISBN 0-87548-352-6 . L’ expérience de pensée consistant à poursuivre un faisceau lumineux est décrite aux pages 48 à 51.

Collected Papers : Stachel, John ; Martin J. Klein ; A. J. Kox ; Michel Janssen ; R. Schulmann ; Diana Komos Buchwald, éd. (21 juillet 2008) [manuscrit publié entre 1987 et 2006], « The Collected Papers of Albert Einstein » , Einstein’s Writings (Princeton University Press), p. 1–10, archivé à partir de l’original le 17 février 2013 , consulté le 31 mars 2016. De plus amples informations sur les volumes publiés sont disponibles sur le site web du projet Einstein Papers et sur la page Einstein des Princeton University Press .

Éponymie

Timbre roumain de 2005 représentant Albert Einstein

Tour Einstein ( Potsdam )

En plus de nombreuses rues, places et villes dans divers pays du monde, ainsi que diverses institutions universitaires, un large éventail d’objets liés à la science portent le nom d’Einstein en sa mémoire :

Chimie

L’élément Einsteinium a été nommé en son honneur.

Mathématiques

Convention de sommation d’Einstein , notation abrégée utilisée en algèbre tensorielle.

Physique

Anneau d’Einstein , effet gravitationnel sur la lumière des étoiles.

Équations de champ d’Einstein , 10 équations de la théorie de la relativité générale .

Statistique de Bose-Einstein , un type de mécanique statistique applicable aux bosons en équilibre thermique.

Condensat de Bose-Einstein , état d’agrégation de la matière qui se produit dans certains matériaux à des températures proches du zéro absolu.

Einstein (unité de mesure) , unité de mesure de la quantité de rayonnement.

Relation d’Einstein (théorie cinétique) , liée au mouvement brownien .

Modèle d’Einstein , utilisé en physique du solide de la mécanique quantique.

Espace

Observatoire Einstein , un détecteur spatial de rayons X astronomiques.

Albert Einstein (vaisseau spatial) , vaisseau cargo européen lancé en 2013.

Astronomie

Tour Einstein , observatoire érigé en 1924 situé à Potsdam .

Einstein , cratère d’impact lunaire.

Einstein , astéroïde numéro 2001 dans le catalogue du Minor Planet Center.

Croix d’Einstein , quasar affecté par des phénomènes gravitationnels qui affectent sa lumière.

Musée

Einsteinhaus , une maison-musée située à Berne, dédiée au physicien allemand.

Prix

Médaille Albert Einstein , récompensant chaque année les œuvres liées à l’œuvre d’Einstein depuis 1979.

Médaille Albert Einstein de l’UNESCO .

Dans la culture populaire

Article principal : Albert Einstein dans la culture populaire

Célèbre photographie d’Einstein tirant la langue (1951).

Albert Einstein a été le sujet et l’inspiration de nombreuses œuvres de culture populaire .

Le 14 mars 1951, jour du 72e anniversaire d’Einstein, le photographe de United Press, Arthur Sasse, tenta de le persuader de ne pas sourire à l’objectif. Mais, après avoir souri à de nombreuses reprises aux photographes ce jour-là, Einstein tira la langue. Cette photographie devint l’une des plus populaires jamais prises. Einstein apprécia cette photo et demanda à UPI de lui en fournir neuf exemplaires pour son usage personnel, dont un qu’il dédicaça à un journaliste. Le 19 juin 2009, la photographie originale signée fut vendue aux enchères pour 74 324 $, un record pour une photo d’Einstein. [ 86 ] [ 87 ]

Einstein est un modèle privilégié pour les représentations de génies ou de savants fous . Son visage expressif et ses coiffures distinctives ont été largement copiés et exagérés. Frédéric Golden, du magazine Time, a écrit qu’Einstein était « le rêve de tout dessinateur devenu réalité ». [ 88 ]

Le nom « Einstein » est devenu synonyme d’une personne extrêmement intelligente. Il peut également être utilisé de manière sarcastique lorsque quelqu’un énonce une évidence ou fait preuve d’un manque de sagesse ou d’intelligence.

Einstein a également fait l’objet de nombreuses citations devenues particulièrement populaires sur Internet et qui lui ont été faussement attribuées, notamment « la définition de la folie ». [ 89 ]

Voir aussi

Les opinions politiques d’Albert Einstein

Les opinions religieuses et philosophiques d’Albert Einstein

Équivalence entre masse et énergie

effet photoélectrique

Physique théorique

Histoire de l’électricité

La famille d’Einstein

Mécanique quantique

mouvement brownien

Onde gravitationnelle

Relativité générale

Théorie de la relativité

théorie de la relativité restreinte

Lauréats du prix Nobel de physique

Albert Einstein : créateur et rebelle

Références

Calaprice, Alice (2010). L’Einstein ultime et digne d’être cité . Princeton, NJ : Princeton University Press, p. 340. Lettre à M. Berkowitz , 25 octobre 1950. Archives Einstein, 59-215.

Wells, John Christopher (2008). Dictionnaire de prononciation Longman (3e édition). Pearson Education. ISBN 978-1-4058-8118-0 .

Alfonseca, Manuel (1996). Dictionnaire Espasa de 1000 grands scientifiques . Madrid : Espasa Calpe. p. 740. ISBN84-239-9236-5 . . Page 171

Bonjour Einstein !, mini-série télévisée (quatre épisodes). France. Vidéo : [1]

Einstein, Albert (25 novembre 1915). «Le Feldgleichungun der Gravitation» . Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (en allemand) : 844-847. Archivé de l’original le 27 octobre 2016 . Récupéré le 12 septembre 2006 .

Le London Times a publié les titres suivants le 7 novembre 1919 : Révolution scientifique. Nouvelle théorie de l’univers. Les idées de Newton renversées.

Alfonseca, 1998 .

Kaku, 2005 , p. 98.

Anders Bárány (2001). « Le prix Nobel et le fantôme d’Einstein . » Project Syndicate.

Einstein, Albert (2000). Mes idées et opinions . Barcelone : Antoni Bosch, éditeur. pp. 167/169. ISBN 8493051632. « Notre dette envers le sionisme » (discours prononcé à New York, 1938) […] Dans notre situation, un point doit être particulièrement souligné : le peuple juif a contracté une dette de gratitude envers le sionisme. Le mouvement sioniste a ravivé le sentiment communautaire parmi les Juifs et a accompli un effort qui dépasse toutes les espérances.

Rodrigo, Agustín Andreu (2004). Le Livre des Statues . Valence : Editorial Universitaria Politécnica Valencia. p. 287. ISBN 8497055586. « Du fait de son identification au peuple juif lors de son séjour à Berlin, Einstein devint un fervent sioniste à partir de 1919, après quelques hésitations initiales. »

Hawking, Stephen W. ; Mlodinow, Leonard (2005). Une brève histoire du temps . Barcelone : Critica. pp. 183/184. ISBN 8484326373. « La deuxième grande cause d’Einstein était le sionisme […]. Son soutien explicite à la cause sioniste fut cependant reconnu en 1952, lorsqu’on lui offrit la présidence d’Israël. »

Laca Arocena, Francisco A. (janvier-avril). «Albert Einstein : un sionisme pacifiste» . Journal universitaire ( Université de Guanajuato ) 19 (1) : 12-20. ISSN0188-6266 .

Frank Pellegrini. « Albert Einstein » (en anglais) . Time. Archivé de l’original le 25 novembre 2005.

Smith, Peter D. (2003). Jésus Domingo, éd. Einstein . Anglais (2e édition). Vie et temps. p. 191. ISBN84-7902-557-3 .

Ibid., p. XVIII.

Calderón Hoffmann, Leonora (1994). Ma grand-mère Lola Hoffmann . Santiago : Cuatro Vientos. p. 29. ISBN 9562420140. « Je me souviens avoir assisté, avec mon frère Konstantin (qui était professeur de physique à Berlin), à un concert de violon donné par Albert Einstein au profit d’étudiants juifs pauvres. Nous étions assis au deuxième rang et de là, nous pouvions clairement entendre ses émotions. Lorsqu’il est monté sur scène, il était visiblement très nerveux, mais lorsqu’il a commencé son interprétation d’une œuvre de Mendelssohn, les yeux du génie de la physique se sont fermés et son visage s’est complètement détendu. Il m’a donné l’impression de quelqu’un rêvant de merveilles. C’était très impressionnant. »

Einstein en tant qu’étudiant

Robinson, 2010, p. 36.

Certificat de fin d’études d’Einstein de 1896 délivré par l’école cantonale d’Argovie, Robinson (2000, p. 26)

Spizzi, Dante. «Gli Einstein à Pavie | Musée pour l’histoire de l’Université» (en it-IT) . Récupéré le 11 février 2023 .

Robinson, 2010 , pp. 40 et 141.

Renn, Jürgen ; Schulmann, Robert (1992). Albert Einstein/Mileva Maric : « Les lettres d’amour » . Princeton : Princeton University Press.

Robinson, 2010 , p. 40.

« Les lettres d’amour d’Einstein », par Robert Schulmann, R.S.Chulmann, 2005.

Robinson, 2010 , « 1905, l’année miraculeuse », pp. 52 à 65.

von Hirschhausen, Ulrike (2007). «Von Imperialer Inklusion zur nationalen Exklusion:Staatsbürgerschaft in Österreich-Ungarn 1867-1923» (Document de discussion WZB). ZKD – Veröffentlichungsreihe der Forschungsgruppe, « Zivilgesellschaft, Citizenship und politische Mobilisierung in Europa » Schwerpunkt Zivilgesellschaft, Konflikte und Demokratie, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (n° SP IV 2007-403). Berlin, Allemagne : Centre de recherche en sciences sociales WZB Berlin. p. 8. ISSN1860-4315 . Récupéré le 4 août 2015 . « Un autre disque a été le meilleur et le plus important, celui de la meilleure immunité de la Staatsbürgerschaft d’Autriche, dans la première loi des chasseurs d’automobiles, auf Ungarn, angewandt worden waren, depuis 1867, nur noch for die cisleithanische Reichshälfte galten. Ungarn entwickelte charnièregen jetzt eine eige-ne Staatsbürgerschaft.»

Hawking, 2002 , pp. 13 et 33.

Einstein, 1996 , p. 70.

Robinson, 2010 , pp. 145-147.

Watson, Peter (2007). « Chapitre 13 : Le Crépuscule des héros. » Histoire intellectuelle du XXe siècle . Barcelone : Editorial Crítica. ISBN 978-84-8432-805-6 .

Einstein, 1996 , pp. 9-11.

Philipp Lenard : Ideelle Kontinentalsperre , Munich 1940.

Robinson, 2010 , chap. 10, esp. soit. 163.

Einstein, Albert. Article publié sur le site de l’Université Complutense de Madrid. (Monthly Review, New York, mai 1949). « Pourquoi le socialisme ? »

Mario Mucnick. Livre publié par Aleph Editores. (2011). « Bureau de la rédaction ».

Montes-Santiago, J. (16 juillet 2017). « [La rencontre d’Einstein avec Cajal (Madrid, 1923) : une vague de fortune perdue] » . Journal of Neurology 43 (2) : 113-117. ISSN 0210-0010 . PMID 16838259 .

Robinson, 2010 , pp. 168-169.

Einstein, 1996 , p. 46.

Álvarez Chillida, Gonzalo (2002). L’antisémitisme en Espagne : l’image du juif (1812-2002) . Marcial Pons. p. 335.

Sánchez Ron, José Manuel ; Glick, Thomas F. (1983). L’Espagne possible de la Seconde République. L’offre d’Einstein d’une chaire extraordinaire à l’Université centrale (Madrid, 1933) . Presses universitaires Complutense.

Robinson, 2010 , pp. 198-199.

Robinson, 2010 , pp. 102-120.

Le jour de la mort d’Albert Einstein : l’histoire d’un photographe . Life Magazine. Consulté le 3 décembre 2020.

NPR : Le long et étrange voyage du cerveau d’Einstein

Whitrow, Einstein : L’homme et son œuvre , p. 27.

Lancement de l’Année mondiale de la physique

Robinson, 2010, p. 125.

Robinson, 2010, p. 124.

Arnau, Juan (11 décembre 2020). Einstein : La lumière qui mesure les choses . Babelia, El País . Consulté le 12 décembre 2020. ( abonnement requis) .

Hawking, 2002 , pp. 6-7.

Robinson, 2010 , pp. 42-51.

Robinson, 2010 , pp. 66-77.

Robinson, 2010 , p. 74-77.

Robinson, 2010 , p. 76.

Robinson, 2010 , pp. 90-91.

« Découvrez Niels Bohr et la différence d’opinion entre Bohr et Albert Einstein sur la mécanique quantique » .

«Revisiter le dialogue Einstein-Bohr» .

Bohr N. « Discussions avec Einstein sur les problèmes épistémologiques en physique atomique » . La valeur du savoir : une bibliothèque miniature de philosophie . Archives Internet des Marxistes . Consulté le 30 août 2010. Tiré de Albert Einstein : Philosopher-Scientist (1949), publié par Cambridge University Press, 1949. Compte rendu de conversations de Niels Bohr avec Einstein.

Marage, Pierre (1999). « Le débat entre Einstein et Bohr, ou comment interpréter la mécanique quantique » . Les conciles Solvay et la naissance de la physique moderne . pp. ISBN 978-3-0348-7705-3 . doi : 10.1007/978-3-0348-7703-9_10 .

González AM. « Albert Einstein » . Centre international de physique de Donostia. Archivé de l’original le 2 mai 2015. Consulté le 30 août 2010 .

« L’argument Einstein-Podolsky-Rosen en théorie quantique » .

Robinson, 2010 , pp. 108 et 128.

Einstein, 1996 , p. 12.

« Une brève histoire du temps » – Stephen Hawking . www.librosmaravillosos.com . Consulté le 25 avril 2021 .

Edward Corrigan, « Albert Einstein sur la Palestine »

« Einstein et les analyses complexes du sionisme », Jewish Daily Forward, 24 juillet 2009

Einstein, 1996 , p. 21.

Agence EFE. Elespectador.com (10 décembre 2009). « Un livre analyse les motivations des ennemis d’Einstein . » Archivé de l’original le 24 septembre 2015.

Stephen Hawking (2001). « L’Univers en quelques mots. Chapitre 1. »

« Einstein : « Pourquoi le socialisme » » . Archives Internet des marxistes .

Albert Einstein : Pourquoi le socialisme ? , dans Monthly Review , mai 1949.

Kaku, 2005 , p. 85.

Einstein, 1996 , p. 13.

Einstein, 1996 , p. 63.

Isaacson, Walter (2008). Einstein : sa vie et son univers . New York : Simon et Schuster, p. 390.

Einstein, Albert « Gelegentliches », Soncino Gesellschaft, Berlin, 1929, p. 9 : « Cette ferme croyance, une croyance liée à un sentiment profond, en un esprit supérieur qui se révèle dans le monde de l’expérience, représente ma conception de Dieu. Dans le langage courant, on peut la qualifier de « panthéiste » (Spinoza). »

Hoffmann, Banesh (1972). Albert Einstein, Créateur et Rebelle . New York : New American Library, p. 95. « Il me semble que l’idée d’un Dieu personnel est un concept anthropologique que je ne peux prendre au sérieux. Je me sens également incapable d’imaginer une volonté ou un but en dehors de la sphère humaine. Mes vues sont proches de celles de Spinoza : admiration pour la beauté et croyance en la simplicité logique de l’ordre que nous ne pouvons saisir qu’humblement et imparfaitement. »

Albert Einstein (5 avril 2009). « Religion et science . » New York Times .

Robinson, 2010 , p. 176.

« Einstein, loin de Dieu » . El País . 13 mai 2008. Consulté le 21 novembre 2012 .

Austin, Cline. « Citations d’Einstein sur l’athéisme et la libre pensée : Einstein était-il athée et libre penseur ? » . About.com Religion et spiritualité . Archivé de l’original le 22 octobre 2016. Consulté le 2 février 2017 .

Robinson, 2010 , pp. 176-177.

Robinson, 2010 , p. 178.

Kaku, 2005 , p. 101.

« Divers aspects d’Albert Einstein » . www.einstein-website.de . Archivé de l’original le 12 juillet 2019. Consulté le 27 avril 2019 .

« Une photo d’Einstein vendue 74 000 $ aux enchères – Boston News Story – WCVB Boston » . web.archive.org . 22 juin 2009. Archivé de l’original le 22 juin 2009. Consulté le 27 avril 2019 .

Golden, Frédéric (31 décembre 1999). « Albert Einstein » . Time . ISSN 0040-781X . Consulté le 27 avril 2019 .

« 9 citations d’Albert Einstein complètement fausses » . Gizmodo Australie . 16 mai 2015. Consulté le 27 avril 2019 .

Littérature

Bibliographie générale

Alfonseca, Manuel (1998). Dictionnaire Espasa. 1000 grands scientifiques . Madrid : Espasa Calpe. ISBN84-239-9236-5 .

Albert Einstein . (2004). « Collection Grandes Biographies, 59 ». Éditions Planeta-De Agostini. Barcelone, Espagne. ISBN 84-395-4730-7 .

Amis, Martin. (2005). Les Monstres d’Einstein . Éditions Minotaure. Barcelone, Espagne. ISBN 84-450-7089-4 .

Clark, Ronald W., Einstein : la vie et l’époque , 1971, ISBN 0-380-44123-3 .

Conférence sur la science, la philosophie et la religion dans leur relation avec le mode de vie démocratique, Science, philosophie et religion , un symposium , New York, 1941.

Dukas, Helen et Banesh Hoffman, Albert Einstein : Le côté humain, Princeton University Press.

Einstein, Albert (mars 1996). This Is My Town . Titre original : Dies ist mein volk . Buenos Aires : Leviatan. ISBN : 950516307X . Paramètre inconnu ignoré ( aide ). |isbn2=

Hart, Michael H., Les 100 , Carol Publishing Group, 1992, ISBN 0-8065-1350-0 .

Isaacson, Walter (2008). Einstein. Sa vie et l’univers . Débat. ISBN 978-84-8306-788-8 .

Kaku, Michio (2005). L’Univers d’Einstein : Comment la vision d’Albert Einstein a transformé notre compréhension de l’espace et du temps . Antoni Bosch, éditeur. ISBN 84-95348-17-9 .

Otero Carvajal, Luis Enrique : « Einstein et la révolution scientifique du XXe siècle », Cuadernos de Historia Contemporanéa n° 27 (2005) , ISSN 0214-400X .

Pais, Abraham, Subtil est le Seigneur. La science et la vie d’Albert Einstein , 1982, ISBN 0-19-520438-7 .

Parker, Barry, Einstein’s Brainchild , 280 p., 2000, Prometheus Books, ISBN 1-57392-857-7 (en anglais)

Einstein et la théorie de la relativité

Einstein, Albert (1941). « Démonstration de la non-existence de champs gravitationnels sans singularités de masse totale non nulle » . Journal of Mathematics (Argentine : Université nationale de Tucumán) : 280. OL OL18968949M .

Einstein, Albert, Le sens de la relativité , Espasa Calpe, 1971.

Greene, Brian, L’Univers élégant , Planet, 2001.

Hawking, Stephen, Une brève histoire du temps , Planeta, 1992, ISBN 968-406-356-3 .

— (2002). L’Univers en bref (6e édition). ISBN 84 8432 293 9 .

Robinson, Andrew (2010). Einstein ; Cent ans de relativité . Blume. ISBN 978 84 8076 882 5 .

Russell, Bertrand, L’ABC de la relativité , 1925.

Schwinger, Julian (1986) : L’héritage d’Einstein : L’unité de l’espace et du temps . Scientific American Library. 250 p. New York, ISBN 0-7167-5011-2 ( L’héritage d’Einstein. L’unité de l’espace et du temps . Scientific Press, SA, Scientific American Library. 250 p. Barcelone, 1995, ISBN 84-7593-054-9 ).

Matériel numérique

Byron Preiss Multimedia . (2001). Einstein et sa théorie de la relativité . Collection « Active Science ». Anaya Multimedia-Anaya Interactiva. Madrid, Espagne. ISBN 84-415-0247-1 . (deux CD et un manuel).

Liens externes

Wikisource en espagnol contient des œuvres originales d’ Albert Einstein .

« Les papiers rassemblés d’Albert Einstein » ( collection numérisée de documents par et sur Einstein)

« Archives Albert Einstein » . Université hébraïque de Jérusalem (en anglais) .

« Prix Nobel 1921 » . nobelprize.org (en anglais) .

Contrôle d’autorité

Projets WikimediaWdDonnées : Q937CommonscatMultimédia : Albert Einstein / Q937WikiquoteCitations célèbres : Albert EinsteinWikisourceTextes : Auteur : Albert Einstein