Joseph Stalin

Partagez:

Joseph Stalin

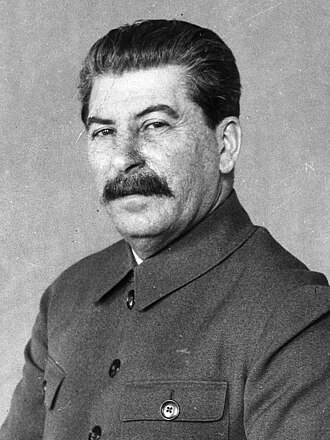

Joseph Staline en 1932

Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique

3 avril 1922 – 16 octobre 1952

Chef du gouvernement Aleksei Rykov (1924-1930)

Viatcheslav Molotov (1930-1941)

Lui-même (1941-1953)

Prédécesseur Vladimir Lénine [ a ] (

en tant que président du Comité central du Parti communiste russe )

Viatcheslav Molotov [ b ] (

en tant que secrétaire responsable du Comité central du Parti communiste russe )

Successeur Nikita Khrouchtchev [ c ] (

en tant que premier secrétaire du Parti communiste de l’Union soviétique )

1er président du Conseil des ministres de l’Union soviétique

15 mars 1946 – 5 mars 1953

Secrétaire Se

Prédécesseur Lui-même

(en tant que président du Conseil des commissaires du peuple de l’Union soviétique )

Successeur Gueorgui Malenkov

chef de l’État Se

4e président du Conseil des commissaires du peuple de l’Union soviétique

6 mai 1941 – 15 mars 1946

Secrétaire Se

Prédécesseur Viatcheslav Molotov

Successeur Lui-même

(en tant que président du Conseil des ministres de l’Union soviétique )

chef de l’État Se

3e Commissaire du peuple à la défense de l’Union soviétique

19 juillet 1941 – 25 février 1946

Président Se

Premier ministre Viatcheslav Molotov

lui-même

Prédécesseur Semyon Timochenko

Successeur Lui-même (en tant que commissaire du peuple des forces armées)

Commissaire du peuple des forces armées de l’Union soviétique

25 février – 15 mars 1946

Président Se

Premier ministre Se

Prédécesseur Lui-même (en tant que commissaire du peuple à la défense)

Successeur Lui-même (en tant que ministre des Forces armées)

1er ministre des Forces armées de l’Union soviétique

15 mars 1946 – 3 mars 1946

Président Se

Premier ministre Se

Prédécesseur Lui-même (en tant que commissaire du peuple des forces armées)

Successeur Nikolaï Boulganine

Informations personnelles

Nom et prénom Joseph Vissarionovitch Djougachvili

Nom de naissance Conseils d’administration Afficher et modifier les données dans Wikidata

nom autochtone Iossi

ჯუღაშვილი

Surnom Koba et l’oncle Joe Afficher et modifier les données dans Wikidata

Naissance 6 décembre 1878 / 18 décembre 1878 , Gori ( Empire russe )

Drapeau de la Russie

La mort 5 mars 1953 (74 ans) Moscou ( Union soviétique )

Drapeau de l’Union soviétique

Cause du décès Accident vasculaire cérébral

Tombe Nécropole du mur du Kremlin

Résidence Narym , Touroukhansk , Solvychegodsk , Saint-Pétersbourg , Bakou et Moscou Afficher et modifier les données dans Wikidata

Nationalité soviétique

Religion Athéisme orthodoxe géorgien (anciennement)

Langue maternelle géorgien Afficher et modifier les données dans Wikidata

Caractéristiques physiques

Hauteur 1,68 m

Yeux Brun foncé Afficher et modifier les données dans Wikidata

Cheveux Châtaigne Afficher et modifier les données dans Wikidata

Famille

Parents Vissarion Djougachvili Ekaterina Gueladze Afficher et modifier les données dans Wikidata

Afficher et modifier les données dans Wikidata

Conjoint

Voir la liste

Couple Lidiya Pereprygina Afficher et modifier les données dans Wikidata

Enfants Voir la famille

Éducation

Formé à

École de Gori (1888-1894)

Séminaire théologique de Tbilissi (1894-1899) Afficher et modifier les données dans Wikidata

Informations professionnelles

Profession Politique

Années d’activité 1895-1953

Employeur

Brdzola

Autorité publique

Observatoire de Tbilissi (1899-1901)

Pravda (1912-1913) Afficher et modifier les données dans Wikidata

Mouvement marxisme-léninisme Afficher et modifier les données dans Wikidata

Pseudonyme Stalin Afficher et modifier les données dans Wikidata

Loyauté Union soviétique Afficher et modifier les données dans Wikidata

branche militaire Armée rouge Afficher et modifier les données dans Wikidata

grade militaire Maréchal de l’Union soviétique

Conflits

Voir la liste

Parti politique Parti ouvrier social-démocrate russe (1898-1918)

Parti communiste de l’Union soviétique (1918-1953)

Distinctions Ordre de Lénine

Signature

Notes

Jusqu’en 1924

Jusqu’en 1922

Poste supprimé entre 1952-1953

[ modifier les données sur Wikidata ]

Iosif Vissarionovitch Djougachvili , [ né le 1er janvier 1914 ] plus connu sous le nom de Joseph Staline ou Joseph Staline [ 1 ] [ n. [ 2 ] ( Gori , 6 décembre 1878 , Greg. [ n. 3 ] – Moscou , 5 mars 1953 [ 3 ] ), était un homme politique , militaire , révolutionnaire et dictateur soviétique d’ origine géorgienne , [ 3 ] Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique entre 1922 [ 4 ] et 1952, [ 5 ] et Président du Conseil des ministres de l’Union soviétique entre 1941 et 1953. [ 6 ] Bien qu’il ait initialement présidé une direction collective avec Lev Kamenev et Grigori Zinoviev , [ 7 ] qu’il a ensuite fait exécuter, [ 8 ] dans les années 1930, il était devenu le dirigeant de facto de l’ Union soviétique . [ 9 ]

Il faisait partie des bolcheviks qui menèrent la révolution d’octobre en Russie en 1917 [ 11 ] et occupa plus tard le poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste russe ( bolchevik) de 1922 [ 4 ] à 1952 , date à laquelle Staline lui-même supprima son poste afin de réduire son pouvoir et celui du Parti dans l’État. [ 12 ] En mai 1924, après le 12e congrès du Parti communiste de l’Union soviétique , Staline demanda à quitter ses fonctions. Cette demande fut rejetée à l’unanimité, y compris par ses détracteurs. Il renouvela cette demande à trois reprises, en 1926, 1927 et 1952 ; toutes trois furent rejetées, et il fut contraint de rester en poste. [ 13 ] [ 14 ]

Bien que le poste de secrétaire général fût officiellement électif et non considéré comme la fonction la plus élevée au sein de l’État soviétique, Staline parvint à l’utiliser pour s’emparer de plus en plus de pouvoir après la mort de Vladimir Lénine en 1924 et pour étouffer progressivement tous les groupes d’opposition au sein du Parti communiste. Parmi eux figurait Léon Trotski , théoricien socialiste et principal critique de Staline parmi les premiers dirigeants soviétiques, qui fut d’abord exilé d’Union soviétique en 1929, puis assassiné au Mexique en 1940 sur ordre de Staline. Si Trotski était un partisan de la révolution mondiale , c’est le concept stalinien du socialisme dans un seul pays qui devint l’axe principal de la politique soviétique.

Français En 1928, Staline remplaça la Nouvelle Politique Économique des années 1920 par une économie hautement planifiée et des plans quinquennaux qui inaugurèrent une période d’ industrialisation rapide et de collectivisation économique dans les campagnes. En conséquence, l’Union soviétique passa d’une société largement agraire à une puissance industrielle majeure, ce qui fut la base de son émergence comme deuxième économie mondiale après la Seconde Guerre mondiale . [ 15 ] En raison des changements économiques, sociaux et politiques rapides de l’ère stalinienne, des millions de personnes furent envoyées dans des camps de travail du Goulag en guise de punition, [ 16 ] et des millions furent déportées et exilées dans des régions reculées de l’Union soviétique. [ 16 ] Les troubles initiaux dans le secteur agricole perturbèrent la production alimentaire dans les années 1930 et contribuèrent à la famine soviétique catastrophique de 1932-1933 . Staline a promu le marxisme-léninisme à l’étranger par l’intermédiaire de l’ Internationale communiste et a soutenu les mouvements antifascistes européens durant les années 1930, notamment pendant la guerre civile espagnole . En 1937, une campagne contre les ennemis présumés de son gouvernement a culminé avec les Grandes Purges , une période de répression massive au cours de laquelle des centaines de milliers de personnes ont été exécutées, et même les dirigeants de l’Armée rouge accusés d’avoir participé à des complots visant à renverser le gouvernement soviétique ont été condamnés. [ 17 ]

En août 1939, suite à l’échec de l’établissement d’une alliance anglo-franco-soviétique, [ 18 ] l’Union soviétique de Staline signa un pacte de non-agression avec l’Allemagne nazie qui divisait ses sphères d’influence en Europe de l’Est . Ce pacte permit à l’Union soviétique de reconquérir une partie de ses anciens territoires de l’Empire russe avec l’ invasion soviétique de la Pologne en 1939 , la guerre d’Hiver en Finlande , l’ occupation des républiques baltes et l’ occupation soviétique de la Bessarabie et de la Bucovine du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale . Cependant, après que l’Allemagne eut violé le pacte en envahissant l’Union soviétique avec l’opération Barbarossa en 1941, un front de l’Est fut ouvert et l’Union soviétique rejoignit les Alliés . Malgré de lourdes pertes en hommes et en territoire au début de la guerre, l’Union soviétique réussit à stopper l’ avancée de l’Axe lors de la bataille de Moscou et de la bataille de Stalingrad . Finalement, l’Armée rouge a progressé à travers l’Europe en 1944-1945 et a capturé la capitale du Troisième Reich après la bataille de Berlin en mai 1945. Après avoir joué un rôle décisif dans la victoire des Alliés, [ 19 ] [ 20 ] l’Union soviétique est devenue une superpuissance reconnue après la guerre. [ 21 ]

Staline dirigea les délégations soviétiques aux conférences de Yalta et de Potsdam , qui dessinèrent la carte de l’Europe d’après-guerre. Des gouvernements de gauche fidèles à l’Union soviétique furent installés dans les États satellites du bloc de l’Est . À cette époque, l’Union soviétique était entrée dans une lutte pour la domination mondiale, connue sous le nom de Guerre froide , avec les États-Unis . En Asie, elle établit de bonnes relations avec Mao Zedong en Chine et Kim Il-sung en Corée du Nord . À divers égards, l’Union soviétique de l’ère stalinienne servit de modèle à la République populaire de Chine et à la République populaire démocratique de Corée nouvellement formées .

Restant au pouvoir jusqu’à sa mort en 1953, Staline dirigea l’Union soviétique pendant la période de reconstruction d’après-guerre, marquée par la prédominance de l’architecture stalinienne . Le développement réussi du programme nucléaire soviétique permit au pays de devenir la deuxième puissance nucléaire mondiale. Le programme spatial soviétique fut également lancé . Dans ses dernières années, il lança les Grands Projets pour l’édification du communisme et le Grand Plan pour la transformation de la nature.

Depuis sa mort, Staline et son régime ont été condamnés à de nombreuses reprises. La plus marquante de ces condamnations est survenue lors du XXe Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique en 1956, lorsque son successeur, Nikita Khrouchtchev , a dénoncé son héritage dans un discours célèbre qui a marqué le début d’un processus de déstalinisation de l’Union soviétique. L’opinion actuelle sur Staline en Fédération de Russie reste mitigée, certains le considérant comme un tyran [ 22 ] et d’autres comme un dirigeant compétent. [ 23 ] Il a été nominé pour le prix Nobel de la paix en 1945 et 1948. [ 24 ]

Pseudonymes

Le nom Staline (« fait d’acier » ; dérivé du russe stal , acier , avec le même suffixe possessif personnel que Lénine ) commença à être utilisé par lui à partir de 1912, et devint son nom de famille à partir d’octobre 1917. Dans sa famille, et parmi ses plus proches camarades, il était connu sous le nom de « Sosó » (diminutif de Joseph), et utilisait même le pseudonyme « Soselo » pour signer ses poèmes. Il se faisait également appeler « Koba », le nom d’un héros populaire géorgien . [ 25 ] Il utilisait également d’autres noms comme Besoshvili, Nizheradze, Chizhikov, Ivanovich. [ 26 ]

Les premières années

Enfance (1878-1889)

Ekaterina Gueladze (à gauche) et Vissarion Dzhugashvili (à droite), les parents de Staline.

L’acte de naissance de Staline

Joseph Staline est né le 18 décembre 1878 à Gori , dans le gouvernorat de Tbilissi , dans l’ Empire russe ( aujourd’hui la Géorgie ). Son père, Vissarion Djougachvili ( Kiss ), travaillait comme cordonnier, puis dans une fabrique de chaussures, et sa mère, Ekaterina Geladze ( Keke ), était servante, tous deux issus de familles de serfs géorgiens . [ citation nécessaire ] Le témoin au mariage était Yakov Egnatashvili ( Koba ), un marchand local, et l’un des assistants était le père Christopher Charkviani, [ 27 ] qui joueraient plus tard un rôle important dans l’enfance de Joseph. Vissarion quitta son travail salarié et ouvrit un petit atelier avec l’aide financière d’amis, dont Egnatashvili. Dès le début du mariage, la rumeur courut à Gori qu’Ekaterina était une femme aux mœurs légères. Ces rumeurs devinrent plus tard une source d’instabilité dans le mariage et, à leur tour, menèrent à des questions sur la paternité de Joseph. Yekaterina tomba enceinte et, neuf mois plus tard, le 14 février 1875 , naquit son premier fils, Mikhaïl. Deux mois plus tard, Mikhaïl mourut et Vissarion se mit à boire. Yekaterina tomba à nouveau enceinte et, le 24 décembre 1876 , naquit son deuxième fils, Giorgi . Giorgi mourut de la rougeole à seulement six mois. Enfin, le 6 décembre 1878 , naquit son troisième enfant, le petit Joseph (diminutif Sosó ou Soselo ). [ 28 ]

Egnatashvili était le parrain des deux premiers enfants de Joseph. Cependant, Vissarion décida de ne pas le faire devenir parrain de Joseph pour tenter d’éviter de nouveaux malheurs. [ 29 ] La famille loua une maison d’une pièce à un artisan ossète dans le quartier russe de Gori , près du quartier général des troupes impériales pour lesquelles Vissarion travaillait. La maison avait une cave où Vissarion gardait ses outils et où Yekaterina l’utilisait comme crèche. [ 30 ] Yekaterina ne produisait pas assez de lait, alors les épouses de son parrain, Tsikhattrishvili, et Egnatashvili aidèrent à l’allaiter. [ 31 ] De plus, Joseph était en mauvaise santé ; il naquit avec une syndactylie (orteils palmés) sur deux de ses orteils, et dès l’âge de deux ans souffrit de rougeole et de scarlatine . [ 32 ] Peu après, la situation de la famille commença à s’améliorer. Vissarion prit deux apprentis dans son atelier, et l’un d’eux, Vano Khutsishvili, devint le frère adoptif de Joseph. [ 33 ]

Les problèmes d’alcool de Vissarion s’aggravèrent. En 1883, il commença à se bagarrer en état d’ivresse et fut surnommé le « Fou Embrassé » . [ 34 ] Vissarion devint de plus en plus paranoïaque face aux rumeurs mettant en doute la paternité de Joseph et commença à afficher un comportement agressif envers sa femme Ekaterina et son fils Joseph. [ 35 ]

Vers 1884, une épidémie de variole éclata à Gori. Joseph contracta la maladie et survécut, bien que son visage fût marqué à vie. [ 36 ] La même année, Vissarion vandalisa le bar d’Egnatashvili et attaqua le chef de la police Davrishevi. Davrishevi ordonna à Vissarion de quitter Gori, et il se rendit à Tbilissi pour travailler à l’ usine de chaussures arménienne Adelkhanov . [ 37 ]

En 1886, Ekaterina et Joseph emménagèrent dans l’appartement à l’étage du père Charkviani, ancien compagnon de beuverie de Vissarion. Ekaterina demanda à Charkviani d’inscrire Joseph à l’école paroissiale de Gori pour l’année scolaire commençant cet automne-là. Charkviani refusa, mais autorisa Joseph à suivre les cours de russe que les enfants adolescents de Charkviani donnaient à leur jeune sœur. [ citation nécessaire ] En 1888, Joseph entra à l’école paroissiale pour le programme d’enseignement obligatoire de deux ans en Géorgie. Son niveau de russe lui permit alors de terminer le programme en un an, et en 1889, il commença sa scolarité formelle dans un programme de quatre ans, où il excella comme élève et par son chant. [ 38 ]

Adolescence (1890-1894)

Staline pendant son adolescence, vers 1894

Le 6 janvier 1890, lors de la célébration de l’Épiphanie , Joseph fut renversé par un phaéton . Sa démarche en fut affectée. Vissarion emmena Joseph à Tbilissi pour y être soigné. [ 38 ] Une fois Joseph rétabli, Vissarion l’emmena à l’usine Adelkhanov pour y travailler comme apprenti. Ce phénomène était courant à Tbilissi, où de nombreux ouvriers amenaient leurs enfants à l’usine. [ 39 ]

Pendant ce temps, Yekaterina fit pression sur ses relations au sein de l’ Église orthodoxe géorgienne pour que Joseph soit inscrit à l’école dès la rentrée scolaire suivante, en septembre 1890. Elle y parvint finalement et Joseph retourna à Gori pour y suivre ses études, malgré le refus de Vissarion de lui apporter un soutien financier. Peu après, Joseph fut renvoyé pour non-paiement des 25 roubles de frais de scolarité. Yakov Egnatashvili paya la dette et devint le père adoptif de Joseph. [ 40 ] Durant cette période, Joseph commença à se faire appeler Koba . Ce pseudonyme est depuis devenu son plus célèbre après Staline . Koba était le nom d’un légendaire montagnard géorgien , protagoniste du roman Le Tueur de pères , et également le diminutif de Yakov Egnatashvili. [ 25 ]

Joseph était un étudiant exemplaire et obtint une bourse, ce qui lui permit de ne plus avoir à payer de frais de scolarité. Il obtint finalement son diplôme au printemps 1894, à l’âge de 15 ans. Le maître de chapelle lui proposa de l’accompagner à l’école normale du tsar Alexandre à Tbilissi. Cependant, Joseph décida d’entrer au séminaire théologique de Tbilissi [ 41 ] , où il avait comme camarade de classe Joseph Iremashvili .

Jeunesse et activité politique

L’engagement de Staline dans le mouvement révolutionnaire commença au séminaire. Durant ses études, il rejoignit l’ Organisation sociale-démocrate géorgienne , où il fut initié à la politique marxiste par le professeur Noé Jordania (qui deviendra plus tard chef du gouvernement de la République démocratique de Géorgie ) et commença à diffuser le marxisme . Il fut responsable syndical en Géorgie pendant trois ans, puis porte-parole du nouveau Parti marxiste géorgien. Certaines sources affirment que Joseph quitta le séminaire en 1899, juste avant ses examens finaux ; selon d’autres biographies, il en fut expulsé.

Avant la révolution de 1917, Staline joua un rôle actif dans la lutte contre le gouvernement tsariste. Il apparaît ici dans un dossier de la police de Petrograd .

Il a débuté son militantisme au sein du cercle des cheminots de Tbilissi, avant de prendre finalement ses distances avec Zhordania et de rejoindre le groupe de gauche Messame Dasi. Il a commencé à gagner sa vie en enseignant, puis a travaillé dans un observatoire de Tbilissi.

Avec d’autres jeunes, il tenta de publier son propre journal clandestin, mais sans succès. Ils ne publièrent que des tracts, distribués dans les usines, au contenu politique clair. Le 1er mai 1900, il organisa la première manifestation de masse, rassemblant 500 ouvriers dans la banlieue de Tbilissi, avec des drapeaux rouges et des portraits de Marx et d’Engels .

En août 1900, il entra en contact avec Viktor Kournatovski, l’un des membres de l’Iskra envoyé par Lénine à Tbilissi pour promouvoir la diffusion du journal, ce qui devait conduire à la réorganisation du Parti et à la lutte contre les tendances économistes et conciliatrices. Kournatovski apprit à ces jeunes Géorgiens à créer une imprimerie clandestine et leur suggéra de le faire à Bakou , un important centre prolétarien, plutôt qu’à Tbilissi. En mars 1901, Kournatovski fut arrêté avec d’autres militants, mais Koba Djougachvili échappa à la perquisition, bien que son domicile et son lieu de travail à l’observatoire météorologique aient été perquisitionnés par l’ Okhrana , la section spéciale de la police tsariste chargée de la répression politique. Il fut contraint à la clandestinité, dont il ne sortira qu’avec la Révolution de 1917 .

Staline à 23 ans (1902)

En 1901, l’ecclésiastique géorgien M. Kelendzheridze écrivit un ouvrage pédagogique sur la langue et l’art, incluant un poème de Staline signé « Soselo ». En 1907, le même éditeur publia l’Anthologie géorgienne, ou Recueil des meilleurs exemples de la littérature géorgienne , qui comprenait un poème de Staline dédié à Rafael Eristavi. Ses poèmes sont toujours exposés au Musée Staline de Gori .

Il a travaillé pendant dix ans avec des mouvements politiques clandestins dans le Caucase , subissant des arrestations répétées et l’exil en Sibérie , entre 1902 et 1917.

Staline adhérait à la doctrine de Lénine d’un parti fort et centraliste de révolutionnaires professionnels. Dans la période qui suivit la Révolution de 1905 , Staline dirigea des « escadrons de combat » lors de braquages de banques afin de collecter des fonds pour le Parti bolchevique. Staline assista au cinquième congrès du Parti ouvrier social-démocrate russe à Londres en 1907. Ce congrès consolida la suprématie de la faction bolchevique de Lénine et la stratégie de la révolution communiste en Russie y fut débattue. Staline ne fit plus jamais référence à son séjour à Londres.

En 1913, alors qu’il est en exil à Vienne , Staline écrit Le Marxisme et la question nationale , traité dans lequel il présente une position marxiste orthodoxe (cf. cet ouvrage avec Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes de Lénine ) et qui a peut-être contribué à sa nomination comme commissaire du peuple aux affaires nationales après la révolution.

Vie politique

Montée au pouvoir

En 1912, Lénine avait l’intention de proposer l’élection de Staline au Comité central bolchevique lors de la conférence du Parti à Prague , mais il y renonça face à la résistance du parti. Cependant, Staline fut immédiatement admis au Comité central par « cooptation » (un pouvoir prévu par les statuts, qui réservait au Comité central le droit d’ajouter des membres non élus par le congrès du Parti). [ 42 ]

Staline en exil (1915)

En 1917, Staline était rédacteur en chef de la Pravda , journal officiel du parti, tandis que Lénine et une grande partie de la direction bolchevique étaient en exil. Après la Révolution de Février , Staline et la rédaction adoptèrent une position favorable au gouvernement provisoire de Kerenski et seraient allés jusqu’à refuser de publier des articles de Lénine appelant au renversement du gouvernement provisoire.

En avril 1917, Staline fut élu pour la première fois par la base du parti au Comité central, obtenant la troisième plus forte majorité des voix à la conférence de Petrograd (derrière Lénine et Zinoviev ). Il fut ensuite nommé secrétaire du Politburo du Comité central (mai 1917) [ citation nécessaire ] ; il resta à ce poste jusqu’à la fin de sa vie. Fin juillet, il présenta le rapport central au VIe congrès du Parti , au cours duquel fut prise la décision de se soulever contre le Gouvernement provisoire.

Selon diverses sources, Staline n’a joué qu’un rôle mineur dans la Révolution d’Octobre . Certains auteurs, comme Adam Ulam, soulignent que chaque membre du Comité central se voyait confier une tâche spécifique. [ citation requise ]

Le résumé suivant du rôle de Trotsky en 1917 a été écrit par Staline dans la Pravda du 16 novembre 1918 :

Tout le travail pratique lié à l’organisation de la révolte fut réalisé sous le commandement direct du camarade Trotski, président du Soviet de Petrograd . On peut affirmer avec certitude que le Parti doit beaucoup au camarade Trotski pour l’intégration rapide de la garnison dans le camp soviétique et pour l’efficacité avec laquelle le travail du Comité militaire révolutionnaire fut organisé .

Plus tard, en 1924, Staline lui-même créa un mythe concernant la prétendue « Centrale du Parti », d’où il aurait dirigé tout le travail pratique lié à la révolte et qui était composée d’un groupe composé de lui-même, de Sverdlov , Dzerjinski , Ouritski et Boubnov . Cependant, aucune preuve n’a été trouvée concernant les activités de cette Centrale, qui, de toute façon, si elle avait existé, aurait été subordonnée au Comité militaire révolutionnaire de Petrograd, commandé par Trotski .

Pendant la guerre civile russe et la guerre polono-soviétique , Staline servit comme commissaire politique dans l’ Armée rouge sur différents fronts. Son premier poste au gouvernement fut celui de commissaire du peuple aux Affaires nationales (1917-1923).

Il a également occupé le poste de Commissaire du peuple à l’inspection des ouvriers et des paysans (1919-1922), membre du Soviet militaire révolutionnaire de la République (1920-1923) et membre du Comité exécutif central du Congrès des Soviets à partir de 1917.

Puissance totale

Le 3 avril 1922, Staline fut nommé secrétaire général du Parti communiste panrusse , un poste qu’il transforma par la suite en le plus puissant du pays. À l’époque, ce poste était considéré comme mineur au sein du parti (Staline y était parfois appelé « camarade archiviste »), mais ce poste, ainsi que son autorité sur le Bureau d’organisation du Comité central du Parti ( Orgburo ), conférèrent à Staline une base de pouvoir suffisamment solide pour lui permettre d’installer ses alliés à des postes clés du parti. [ citation requise ]

L’accumulation du pouvoir par Staline prit Lénine mourant par surprise, qui, dans ses derniers écrits ( Testament de Lénine ), appela au 12e Congrès du Parti bolchevique pour destituer le « brutal » Staline.

Staline est trop brusque, et ce défaut, tout à fait tolérable parmi nous et dans nos relations entre communistes, devient intolérable au poste de secrétaire général. Je propose donc aux camarades d’envisager les moyens de muter Staline à un autre poste et d’y nommer un autre homme qui ne se distingue du camarade Staline à tous égards que par un seul avantage : plus tolérant, plus loyal, plus correct et plus attentif à ses camarades, moins capricieux, etc. Cette circonstance peut paraître anodine. Mais je crois que, du point de vue de la prévention d’une scission et compte tenu de ce que j’ai écrit précédemment sur les relations entre Staline et Trotski, ce n’est pas une anodine, ou du moins c’est une anodine qui pourrait revêtir une importance décisive.

Lénine , 4 janvier 1923. [ 43 ]

Cependant, ces tentatives échouèrent car les documents préparés par Lénine furent cachés par Staline et ses éventuels alliés, sachant que Lénine était à ce moment-là malade et incapable de participer au Congrès.

Après la mort de Lénine en janvier 1924, Staline, Kamenev et Zinoviev prirent le contrôle du parti, se positionnant idéologiquement entre Trotski (à gauche du parti) et Boukharine (à droite). Durant cette période, Staline abandonna l’accent bolchevique traditionnel sur la « révolution mondiale » au profit d’une politique de construction du « socialisme dans un seul pays », en opposition à la théorie de la « révolution permanente » de Trotski.

Joseph Staline, deuxième à partir de la gauche, lors de la confrontation avec Zinoviev, Leningrad, vers 1925

Dans la lutte pour la direction, une chose était claire : quiconque prendrait la tête du Parti devait être considéré comme très loyal à Lénine. Par conséquent, l’attitude de chacun face à sa mort était déterminante pour son positionnement au sein du Parti : Staline organisa ses funérailles et prononça un discours exprimant sa loyauté indéfectible envers Lénine, tout en empêchant Trotski d’y assister par la ruse. Staline accusa également Trotski d’avoir rejoint les bolcheviks juste avant la révolution et rendit publics ses désaccords avec Lénine à l’approche de la révolution.

Les images soviétiques de cette période ont été plus tard trafiquées , éliminant les opposants de Staline (principalement Trotsky) avec du photomontage et des techniques similaires.

L’accession au pouvoir de Staline reposait sur le contrôle de l’appareil administratif de l’État, dans un pays où la pénurie était la règle après la Première Guerre mondiale et la guerre civile . Parallèlement, la politique de Staline prônant le prétendu « socialisme dans un seul pays » était perçue comme un antidote optimiste à la guerre, en contraste avec la position de Trotsky prônant la « révolution permanente ». [ citation requise ]

Anastas Mikoyan , Staline et Sergó Ordzhonikidze , Tiflis , 1925

La méthode de Staline consistait à nommer des secrétaires qui lui répondaient personnellement et inconditionnellement, et à manipuler ses adversaires en les opposant les uns aux autres, en utilisant la méthode du diviser pour mieux régner .

Initialement, Staline forma une troïka avec Zinoviev et Kamenev contre Trotski. Une fois Trotski éliminé de la lutte pour le pouvoir politique, Staline s’allia à Boukharine et Rykov contre Zinoviev et Kamenev, rappelant ainsi le vote de ce dernier contre l’insurrection de 1917. Zinoviev et Kamenev s’allièrent ensuite à Nadejda Kroupskaïa , la veuve de Lénine , pour former l’« Opposition unie » en juillet 1926.

En 1929, lors du XVe Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS), Trotski et Zinoviev furent exclus du parti, et Kamenev perdit son siège au Comité central. Staline se retourna bientôt contre l’ opposition de droite représentée par ses alliés du moment, Boukharine et Rykov.

L’un des arguments favoris de Staline pour attaquer les autres membres du Parti était la lutte contre l’existence de factions, qui avaient été temporairement interdites au sein du Parti bolchevique pendant la guerre civile russe , mais qui faisaient partie de l’histoire du bolchevisme.

De la déportation des koulaks aux plans quinquennaux

Article principal : Plan quinquennal (Union soviétique)

Ayant également vaincu l’« opposition de droite » de Boukharine, Staline lança des plans de collectivisation et d’industrialisation . À cet égard, il convient de noter la dékoulakisation , qui entraîna l’expropriation massive des terres appartenant aux propriétaires terriens moyens ( koulaks ), ce qui provoqua une baisse de la production céréalière . Celle-ci, combinée à de mauvaises conditions environnementales [ citation nécessaire ], provoqua une grande famine en Ukraine qui coûta la vie à plusieurs millions d’Ukrainiens (voir Holodomor ). Selon le gouvernement soviétique, « c’était une mesure nécessaire pour mettre fin à la saisie illégale et au sabotage des produits par les koulaks ». Le nombre de morts dues à cette famine fut difficile à déterminer. [ 44 ] [ 45 ]

L’affaire Kirov et la répression politique

Articles principaux : Grande Purge et Répression politique en Union soviétique .

Sergueï Kirov avait rencontré Staline en mai 1918. Pendant la guerre civile russe, il s’était opposé à Trotsky , ce qui l’avait amené à s’aligner sur Staline, Ordzonikidze et Vorochilov .

À partir de 1926, il travailla à Leningrad , mais après son élection au Comité central lors du XVIe Congrès du PCUS , Staline lui suggéra de retourner à Moscou . Cependant, Kirov demanda à rester à Leningrad et fut autorisé à y rester jusqu’à la fin du deuxième plan quinquennal. Les raisons de son refus de cette promotion restent obscures.

Au 17e Congrès du PCUS en 1934, lorsque le nouveau Comité central fut élu, Kirov reçut trois voix négatives, ce qui en fit le candidat le moins populaire, contrairement à Staline lui-même, qui reçut 292 voix négatives, ce qui en fit le candidat le moins populaire.

Dumaskin affirme que Kirov s’est opposé à Staline au Politburo en 1934, ce qui a produit « une tension perceptible entre Staline et Kirov ». [ 46 ] Divers auteurs ont rapporté l’existence d’une conspiration au sommet du PCUS pour remplacer Staline par Kirov. [ 47 ]

Le 1er décembre 1934, Kirov fut assassiné par Leonid Nikolaev à Leningrad. Les dirigeants soviétiques déclarèrent que Nikolaev avait été soutenu par Trotski depuis son exil. S’ensuivit une vaste purge , avec des centaines d’exécutions, d’emprisonnements et d’internements dans des camps de concentration du Goulag , accusant le bloc trotskiste -zinoviéviste d’avoir organisé une vaste conspiration pour s’emparer du pouvoir en Union soviétique. Dans le cadre de ce processus, Kamenev et Zinoviev furent jugés publiquement et, après avoir avoué leurs crimes présumés (aveux que certains crurent être le résultat de la torture), [ 48 ] ils furent exécutés en 1936. En utilisant des mécanismes similaires, en moins de deux ans, la plupart des membres du Comité central bolchevique qui avaient dirigé la Révolution d’Octobre de 1917 ( les vieux bolcheviques ) furent exécutés, tandis que Trotski fut assassiné à Mexico en août 1940 par Ramón Mercader , un agent stalinien.

L’hypothèse d’un lien entre Staline et cet assassinat a été largement répandue et confirmée par Nikita Khrouchtchev dans ses mémoires. Cependant, il n’existe aucune preuve concluante à cet égard. [ 49 ] [ 50 ]

L’affaire Skoblin

Cet article ou cette section nécessite des références provenant d’une publication réputée .

Rechercher des sources : « Joseph Staline » – actualités · livres · universitaires · images

Cet avis a été publié le 10 décembre 2022.

En 1937, Wilhelm Canaris , chef des services de renseignements militaires allemands, obtint des informations d’un général russe dissident nommé Nikolaï Skoblin , selon lesquelles il existait un complot orchestré par des officiers russes et allemands pour renverser Staline. Reinhard Heydrich eut connaissance de cette information (des agents ayant infiltré l’Abwehr) et, grâce à une opération secrète de renseignement, il déroba les documents dans les bureaux de l’Abwehr , les brûlant ensuite pour les dissimuler. Ces documents furent habilement manipulés par Hitler avec l’aide de Heydrich et conduisirent à la purge de l’Armée rouge , avec l’élimination de plus de 3 000 officiers, dont Mikhaïl Toukhatchevski , le principal représentant de la guerre mécanisée en Union soviétique .

Services secrets et de renseignement

Staline a également considérablement accru les activités de renseignement extérieur du NKVD . Sous ses instructions, les services de renseignement soviétiques ont commencé à créer des réseaux d’information dans la plupart des pays du monde, notamment en Allemagne , en Grande-Bretagne , en France , au Japon et aux États-Unis . Staline a largement utilisé l’ Internationale communiste pour infiltrer des agents.

Staline et les changements dans la société soviétique (1927-1939)

Cet article ou cette section nécessite des références provenant d’une publication réputée .

Rechercher des sources : « Joseph Staline » – actualités · livres · universitaires · images

Cet avis a été publié le 10 décembre 2022.

Industrialisation

La Première Guerre mondiale , la guerre civile russe , l’intervention de 14 puissances étrangères après la prise du pouvoir par les bolcheviks et la révolution elle-même ont eu un effet dévastateur sur l’économie du pays.

Staline dans une interview

En 1922, la production industrielle était inférieure de 13 % à celle de 1914. Grâce à la Nouvelle Politique Économique (NEP), promue par Lénine en réponse à la situation urgente et qui autorisait une certaine flexibilité du marché dans le contexte du socialisme, une reprise s’opéra. Une fois la NEP épuisée, cette politique fut remplacée par un système centralisé soumis à des plans quinquennaux à partir de 1928. Ces plans poursuivaient d’ambitieux programmes d’ industrialisation , de collectivisation et de nationalisation de l’agriculture .

L’objectif de l’industrialisation était à la fois de rénover des usines et des entreprises industrielles anciennes, technologiquement obsolètes et pratiquement abandonnées, et de construire une industrie lourde puissante . L’industrialisation était considérée comme fondamentale pour la construction du socialisme, car elle garantirait l’alliance ouvriers-paysans comme base de la dictature du prolétariat , la défense de l’Union soviétique et une amélioration significative du niveau de vie de la population.

Sans capital de départ, avec peu de commerce international et pratiquement aucune infrastructure moderne, le gouvernement de Staline a financé l’industrialisation à partir des bénéfices réalisés par les usines et les entreprises publiques, le commerce, les banques et les transports.

En 1926-1927, près d’un milliard de roubles ont été investis dans l’industrie ; trois ans plus tard, environ 5 milliards de roubles ont été investis.

Staline avec Maxime Gorki vers 1931

Les années 1930 virent apparaître, pour la première fois dans l’histoire soviétique, une large gamme de nouveaux produits, notamment des motos, des montres et des appareils photo, ainsi que les machines et outils nécessaires à leur fabrication. L’industrie chimique vit le développement de l’ industrie des plastiques , tandis que de nouveaux alliages de haute qualité furent développés en métallurgie et que divers métaux non ferreux furent fabriqués pour la première fois.

Elle a également considérablement amélioré l’échelle et l’efficacité de fabrication des produits existants. Dans l’ industrie sidérurgique , à la fin des années 1930, la taille moyenne des nouveaux fours de fusion était 40 % plus grande que celle d’il y a seulement dix ans. De nombreuses innovations reposaient uniquement sur des développements techniques locaux. Dans l’industrie aéronautique, par exemple, les ingénieurs soviétiques ont produit des avions comparables aux modèles étrangers ; dans l’industrie militaire, en revanche, des chars d’assaut ont été développés , sans équivalent dans le monde occidental. L’Union soviétique a également été le premier pays à produire du caoutchouc synthétique polybutadiène .

Collectivisation de l’agriculture

Cet article ou cette section nécessite des références provenant d’une publication réputée .

Rechercher des sources : « Joseph Staline » – actualités · livres · universitaires · images

Cet avis a été publié le 10 décembre 2022.

Article principal : Collectivisation en Union soviétique

Le gouvernement stalinien a encouragé la collectivisation de l’agriculture afin d’accroître la production agricole grâce à des exploitations mécanisées à grande échelle, ce qui a permis de maintenir les paysans sous un contrôle politique plus direct et d’optimiser la collecte des impôts. La collectivisation a entraîné des changements sociaux d’une ampleur jamais vue depuis l’abolition du servage en 1861.

La collectivisation forcée de l’agriculture débuta au début des années 1930, avec le regroupement obligatoire de toutes les exploitations agricoles au sein de ce qu’on appelle les kolkhozes (ou fermes collectives), une structure hautement centralisée. L’abolition des droits de propriété foncière résultait de la décision de résoudre le conflit séculaire de la lutte des classes . De plus, selon les perspectives économiques de l’époque, les kolkhozes devaient gagner en efficacité grâce à l’application de la technologie et à la division du travail. Au début de la collectivisation, on estimait que la production agricole et industrielle augmenterait respectivement de 200 % et 50 % ; cependant, la production agricole a en réalité décliné.

Sergueï Kirov et Staline en 1934

Les paysans riches, les soi-disant koulaks , qu’ils aient résisté ou non aux changements imposés et à la collectivisation, ont été mis au travail directement dans les champs ou ont été déplacés en Sibérie et à l’est du pays.

La politique d’industrialisation agricole de Staline nécessitait d’importants équipements et machines, obtenus grâce à l’exportation de blé et d’autres produits agricoles. Les fermes kolkhoziennes étaient contraintes, par le biais de plans spécifiques, de transférer leur production agricole à l’État. Ces mesures ont entraîné une baisse drastique de la qualité de vie des paysans et de la production agricole.

Consolidation internationale et interne

Pour éviter l’isolement du régime soviétique, il décida l’entrée de l’Union soviétique dans la Société des Nations (1934) et son rapprochement avec la Grande-Bretagne et la France . En politique intérieure, il s’efforça d’éliminer toute forme d’opposition : entre 1936 et 1938, il organisa des procès ( procès de Moscou ) et des déportations contre les principaux commandants militaires et contre toute opposition au sein du Parti et de l’État. D’après les données fournies après la perestroïka , documentées par le Goulag , plus de 1 300 000 personnes furent arrêtées pour des motifs politiques. Parmi elles, près de 700 000 furent fusillées. Sous son gouvernement, il lança un programme controversé de « russification » des différentes républiques de l’URSS , envoyant des Russes dans les différentes républiques soviétiques pour se marier avec les autochtones et ainsi augmenter la proportion de Russes dans la région.

De plus, dès la première période stalinienne, avant même les années 1930, de larges pans de la société soviétique acceptaient avec optimisme les avancées majeures de la Révolution. L’Union soviétique était le seul pays au monde où les femmes étaient payées autant que les hommes pour un travail similaire. À cette époque également, il était très facile d’obtenir un divorce ou un avortement.

En 1932, le ministre soviétique des Affaires étrangères, Maxime Litvinov, avertit Staline que l’Allemagne de Weimar était en phase terminale et l’exhorta à poursuivre le rapprochement avec la France et la Grande-Bretagne pour contenir l’avancée des nazis. Entre 1932 et 1938, les diplomates soviétiques tentèrent sans succès de convaincre les autorités britanniques de former une alliance antifasciste. Cette politique fut cependant saluée par le ministre français des Affaires étrangères, Louis Barthou , et mena à des négociations qui aboutirent au traité d’assistance mutuelle franco-soviétique en 1935. Cependant, l’assassinat de Louis Barthou par l’extrême droite yougoslave conduisit à son remplacement par Pierre Laval, farouchement anticommuniste . Dans les années 1930, la montée des troubles sociaux en France fit craindre à Moscou un glissement à droite des élites, voire une conversion au fascisme . Avec la victoire du Front populaire , la diplomatie soviétique tenta de relancer l’idée d’une alliance antifasciste qui pourrait également inclure le Royaume-Uni ; Cependant, après sa rencontre avec Léon Blum , Maxime Litvinov confia à Staline que le président du Conseil français lui donnait « une impression de lassitude et de fatalisme d’outre-tombe ». Concernant les pourparlers militaires franco-soviétiques, constamment reportés par les autorités françaises, Léon Blum reconnut qu’ils furent « sabotés » par les généraux et par son ministre de la Défense, Édouard Daladier , qui le remplaça peu après en s’alliant à la droite. Pendant la crise tchécoslovaque – le pays était menacé d’invasion par l’Allemagne nazie –, l’URSS exigea des négociations militaires immédiates entre les représentants des forces soviétiques, françaises et tchécoslovaques, ainsi que l’inscription de la crise à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de la Société des Nations . L’ambassadeur soviétique Ivan Maisky indiqua que son pays était prêt à fournir une aide militaire à la Tchécoslovaquie à condition que la France intervienne également, ce que la France refusa. [ 51 ]

Culte de la personnalité

Article principal : Culte de Staline

Le début du culte de la personnalité de Staline remonte au 21 décembre 1929, jour de son cinquantième anniversaire. [ 52 ] À cette date, Staline fut largement glorifié dans divers médias, en premier lieu et surtout dans le journal pro-gouvernemental Pravda . L’inauguration du culte fut suivie d’une absence de trois ans et demi de la scène publique, mais à la mi-1933, Staline réapparut et le culte de sa personnalité gagna en force, se transformant en un système cohérent de symboles qui perdura tout au long de son mandat et dont les expressions subsistent encore aujourd’hui. [ 53 ]

Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

Portrait de Staline ( vers 1942 )

Le 23 août 1939, l’Union soviétique et l’Allemagne nazie signèrent à Moscou un pacte de non-agression , plus tard connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop . Le protocole additionnel secret [ 54 ] divisait l’Europe centrale et orientale en sphères d’influence soviétique et allemande et établissait également les lignes directrices pour le partage de la Pologne entre les deux États. Le protocole donnait également carte blanche à Staline pour intervenir en Finlande et dans les États baltes .

Français Après l’ invasion soviétique de la Pologne le 17 septembre 1939, sur la base d’une proposition officielle du chef du NKVD Lavrenti Beria datée du 5 mars 1940, Joseph Staline et cinq autres membres du Politburo approuvèrent l’exécution de prisonniers polonais. [ 55 ] On estime qu’au moins 21 768 citoyens polonais furent victimes du massacre de Katyn . [ 56 ] L’ Union soviétique nia les accusations jusqu’en 1990, lorsque le gouvernement de Mikhaïl Gorbatchev reconnut que le NKVD était responsable du massacre et de sa dissimulation et remit certains des documents déclassifiés, déclarant que le massacre de Katyn était « l’un des crimes du stalinisme » (одно из тяжких преступлений сталинизма).

Plus d’un an après le début de la Seconde Guerre mondiale , et considérant la chute imminente du Royaume-Uni , Hitler décida d’attaquer l’Union soviétique, rendant le pacte lettre morte. Le 18 décembre 1940, le commandement allemand prit la décision d’envahir l’Union soviétique ( opération Barbarossa ) en avril 1941, mais celle-ci ne fut finalement mise à exécution que le 22 juin de la même année, lorsque l’attaque sur le territoire soviétique débuta avec plus de 3 000 000 de soldats allemands. L’invasion prit Staline par surprise, malgré les indications suffisantes fournies par les espions Richard Sorge et Leopold Trepper quant à son imminence.

Après l’invasion, Staline s’enferma dans sa datcha de Kountsevo , sa résidence officielle en périphérie de Moscou, et ne se rendit pas au Kremlin, apparemment déprimé et en manque de leadership. Il ne réagit que dix jours plus tard pour reprendre le contrôle avec fermeté. C’est Viatcheslav Molotov qui, le 22 juin 1941, informa les Soviétiques de l’invasion nazie par radio. [ 57 ] Ce n’est que le 3 juillet que Staline put s’adresser au peuple soviétique par une déclaration radiodiffusée dans tout le pays. [ 58 ]

Désespéré par l’invasion allemande, Staline décida de suspendre la campagne athée et de permettre la renaissance de l’ Église orthodoxe russe , afin que le peuple soviétique croyant rejoigne le combat, « oubliant » pour un temps l’ athéisme obligatoire du PCUS . De manière incroyable et insoupçonnée par les Allemands, le peuple russe s’unit pour défendre sa patrie. [ 59 ] [ 60 ]

Signature du pacte Ribbentrop-Molotov . Viatcheslav Molotov s’apprête à signer. Ribbentrop se tient derrière lui, les yeux fermés, avec Staline à sa gauche.

L’ Armée rouge , fortement affaiblie par les purges de la fin des années 1930 , se retrouva pratiquement sans commandant compétent, si bien que les forces allemandes avancèrent rapidement à travers les plaines occidentales de l’Union soviétique. Hitler prédit que la guerre contre le géant russe durerait au maximum six mois et que le peuple russe lui-même éliminerait Staline. Staline se fit nommer président du Conseil des commissaires du peuple de l’Union soviétique, faisant de lui le chef officiel de l’État.

Les premières mesures prises par Staline pour contenir l’invasion allemande furent inefficaces et ne réussirent pas à stopper l’avancée des forces blindées hitlériennes, qui pénétraient profondément en territoire soviétique. Bien que Staline sembla d’abord hésitant et indécis face à l’attaque allemande écrasante, il prit rapidement le contrôle de la situation et se nomma lui-même commandant en chef suprême de l’Armée rouge.

Contrairement à Hitler, Staline accorda à ses généraux une certaine autonomie de décision et fit venir de la frontière certains de ses meilleurs généraux, comme Joukov et Vatoutine , permettant également l’envoi depuis les fronts de l’Est de milliers de soldats sibériens déjà entraînés au combat avec les Japonais.

Les trois dirigeants alliés : Staline , Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill se rencontrent à la conférence de Téhéran

Lors de la bataille de Smolensk , son fils Iakov Djougachvili fut capturé : Staline apprit la situation, mais resta indifférent au sort de son fils. Iakov resta anonyme au camp de concentration de Sachsenhausen jusqu’à sa trahison. On tenta de l’endoctriner pour la propagande allemande, mais il ne changea pas de camp. Il fut alors décidé de l’échanger contre le maréchal Friedrich Paulus , mais Staline refusa. Iakov mourut dans des circonstances mystérieuses le 15 avril 1943, dans le même camp. Staline n’afficha jamais publiquement la moindre considération pour le sort de Iakov.

Il resta à Moscou durant l’hiver 1941, alors que les Allemands menaçaient la ville (à 42 km), et y organisa une contre-attaque soviétique. L’année suivante, en 1942, il réussit à tenir la ville stratégique de Stalingrad , dernière défense de la zone pétrolière du Caucase , malgré le nombre considérable de pertes parmi ses hommes (Staline, par l’intermédiaire de ses commissaires politiques, ordonna que ses propres soldats soient fusillés s’ils se retiraient du combat, les considérant comme des déserteurs). Plus tard (1943), il vainquit également l’armée allemande à la bataille de Koursk , changeant ainsi complètement le cours des opérations militaires, les Soviétiques forçant désormais les Allemands à battre en retraite.

Winston Churchill , Franklin D. Roosevelt et Joseph Staline à Yalta, février 1945

En tant que commandant en chef, Staline a toujours cherché à conserver un contrôle personnel mais flexible sur le commandement, notamment sur le front, les réserves militaires et l’économie de guerre. Cette approche s’est avérée inefficace, car elle laissait toutes les décisions à un seul homme. Cependant, Staline a appris de ses erreurs et a commencé à déléguer les décisions militaires, contrairement à son rival, Hitler, qui monopolisait le commandement.

En tant que chef de l’État , Staline participa à plusieurs réunions avec les dirigeants alliés, notamment celles des « Trois Grands » avec Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt à Yalta , et Winston Churchill et Harry S. Truman à Potsdam (toutes deux en 1945). Au cours de ces réunions, il obtint la reconnaissance internationale d’une sphère d’influence soviétique en Europe de l’Est et se révéla un redoutable négociateur, selon le ministre britannique des Affaires étrangères, Sir Anthony Eden . Le 4 septembre 1943, il rencontra également trois métropolites de l’Église pour rétablir le Saint-Synode et convoquer le Conseil épiscopal afin d’élire l’un des trois précédents (Sergueï) au poste de patriarche de Moscou cinq jours plus tard, pour la première fois en dix-sept ans, depuis 1925. [ 61 ]

Un fait de cette période qui reflète son « culte de la personnalité » est qu’il s’est autoproclamé Héros de l’Union soviétique, même si cette distinction n’était décernée qu’aux soldats au combat. Se sentant menacé par la popularité de Joukov , il l’accusait d’exploiter ce triomphe à son avantage et, finalement, de le rétrograder.

Joukov a dit de Staline dans ses mémoires [ 62 ] :

J’ai eu l’occasion de rencontrer Staline de près après 1940 […] De taille moyenne et sans allure remarquable, il n’en produisait pas moins une vive impression. Peu enclin à la pose, il captivait son interlocuteur par sa franchise. Son aisance à la conversation, sa capacité à exprimer ses pensées avec précision, son esprit d’analyse inné, sa vaste érudition et sa mémoire rare obligeaient même les personnes les plus expérimentées et les plus éminentes à se concentrer et à rester tendues lorsqu’elles conversaient avec lui. Staline n’aimait pas rester assis et, lorsqu’il conversait, il marchait lentement dans la pièce, s’arrêtant de temps en temps, s’approchant de son interlocuteur et le regardant dans les yeux. Son regard était clair et pénétrant. Il parlait à voix basse, séparant clairement chaque phrase, ne gesticulant presque jamais, tenant la plupart du temps sa pipe à la main, même éteinte, avec le tuyau de laquelle il se caressait la moustache. Il parlait avec un accent géorgien prononcé, mais maîtrisait parfaitement le russe, parsemant sa langue de figures littéraires expressives, d’évocations et de métaphores. On le voyait rarement rire, et lorsqu’il le faisait, c’était doucement, comme pour lui-même. Mais il avait le sens de l’humour et appréciait l’esprit et la plaisanterie. Sa vue était excellente ; il pouvait lire sans lunettes à toute heure du jour et de la nuit. Il écrivait souvent à la main. Il lisait beaucoup et possédait une connaissance approfondie des domaines les plus divers. Son étonnante capacité de travail et sa capacité à saisir rapidement l’essence des choses lui permettaient d’examiner et d’assimiler une quantité aussi vaste de matériaux et de faits divers, comme seul un homme exceptionnellement doué pouvait le faire. Il est difficile de dire lequel des traits de caractère de Staline prédominait. Homme polyvalent et de grand talent, ce n’était pas exactement la douceur qui le caractérisait. Il possédait une forte volonté et un tempérament réservé et impulsif. D’ordinaire calme et pondéré, il devenait parfois irritable. Il manquait ensuite d’objectivité, changeant littéralement sous ses yeux ; Sa pâleur devint encore plus pâle, son expression de plus en plus dure. Je n’ai pas rencontré beaucoup de gens assez courageux pour résister à la colère de Staline et encaisser le coup.

Georgi Zhukov, Mémoires et réflexions (1990)

Après-guerre (1945-1953)

Cet article ou cette section nécessite des références provenant d’une publication réputée .

Rechercher des sources : « Joseph Staline » – actualités · livres · universitaires · images

Cet avis a été publié le 10 décembre 2022.

Article principal : Guerre froide

À la fin de la Seconde Guerre mondiale , Staline était considéré comme le grand dirigeant qui avait mené le peuple soviétique à la victoire dans sa lutte contre l’Allemagne nazie . À la fin des années 1940, le patriotisme russe était en plein essor grâce aux succès de la propagande. Par exemple, certaines inventions et découvertes scientifiques étaient revendiquées par la propagande russe. Citons par exemple la machine à vapeur , revendiquée par les Tcherepanov père et fils ; l’ ampoule à incandescence , par Yablochkov et Lodygin ; la radio , par Popov ; et l’ avion , par Mojaïski . Ils poursuivirent leurs politiques répressives (même dans les territoires nouvellement annexés), mais n’atteignirent jamais les extrêmes des années 1930.

Sur le plan international, Staline considérait la consolidation du pouvoir comme une étape nécessaire pour protéger l’ Union soviétique , l’entourant de gouvernements amis, tel un cordon sanitaire contre une éventuelle invasion, tandis que l’Occident recherchait un modèle similaire de protection contre l’expansion communiste. Ces politiques ont conduit à une stabilité où le succès de l’influence soviétique dépendait de la coopération enthousiaste des nations satellites.

Staline espérait que le retrait et la démobilisation des États-Unis entraîneraient un accroissement de l’influence communiste, notamment en Europe . Chaque camp considérait les actions défensives de l’autre comme des provocations déstabilisatrices. Ces dilemmes sécuritaires ont fragilisé les relations entre l’ Union soviétique et ses anciens alliés occidentaux de la Seconde Guerre mondiale et ont conduit à une longue période de tension et de méfiance entre l’Est et l’Ouest, connue sous le nom de Guerre froide ( voir Rideau de fer ).

L’ Armée rouge a mis fin avec succès à la Seconde Guerre mondiale, en occupant une grande partie du territoire qui avait été auparavant occupé par les pays de l’Axe .

Mao Zedong , Staline et Walter Ulbricht , lors de la célébration à Moscou du 70e anniversaire du dirigeant soviétique, en décembre 1949.

En Asie , l’ Armée rouge envahit la Mandchourie au cours du dernier mois de la guerre et prit également le contrôle de la Corée jusqu’au 38e parallèle . En Chine, Mao Zedong du Parti communiste chinois , réceptif au soutien soviétique, vainquit le Parti nationaliste chinois pro-occidental et pro-américain lors de la guerre civile chinoise .

Les communistes contrôlaient la majeure partie de la Chine, tandis que les nationalistes cherchaient refuge en créant un petit État sur l’ île de Formose (aujourd’hui Taïwan ). L’ Union soviétique reconnut rapidement les « exploits » de Mao , peu après la fondation de la République populaire de Chine , qui était considérée comme un nouvel allié. La République populaire revendiquait Taïwan, bien qu’elle n’ait jamais revendiqué son autorité sur l’île.

Les relations diplomatiques avec la Chine ont atteint leur apogée avec la signature du Traité d’amitié et d’alliance sino-soviétique en 1950. Les deux pays ont apporté un soutien militaire au nouvel État nord-coréen . La même année, après plusieurs conflits frontaliers, la guerre a éclaté entre le nouvel État, la Corée du Sud et les États-Unis et leurs alliés, marquant le début de la guerre de Corée .

En Europe, il y avait des zones d’occupation soviétique en Allemagne et en Autriche . La Hongrie et la Pologne étaient pratiquement occupées militairement. De 1946 à 1948, des gouvernements de coalition composés de communistes furent élus en Pologne , en Tchécoslovaquie , en Hongrie , en Roumanie et en Bulgarie , et des mouvements communistes prirent également le pouvoir en Yougoslavie et en Albanie .

Ces nations furent connues sous le nom de Bloc de l’Est ou Bloc communiste. Le Royaume-Uni et les États-Unis soutinrent la lutte contre les communistes lors de la guerre civile grecque , et les Soviétiques furent soupçonnés de soutenir les communistes grecs, bien que Staline se soit abstenu de toute intervention en Grèce . L’Albanie resta alliée de l’ Union soviétique , mais la Yougoslavie se sépara de l’Union soviétique en 1948.

Les deux superpuissances considéraient l’Allemagne comme un acteur clé. En représailles à la formation de la Trizone occidentale, Staline décida d’agir.

Grâce aux informations de l’agent britannique Donald Maclean et d’autres agents de renseignement britanniques et américains , Staline savait parfaitement que les États-Unis n’avaient pas produit d’armes atomiques en masse ; en fait, ils n’en avaient même pas produit depuis Nagasaki . Il en aurait fallu un grand nombre pour détruire les forces communistes, que ce soit en Europe ou en Extrême-Orient . Il ordonna donc le blocus des zones de Berlin sous contrôle occidental, gérées par les Britanniques, les Français et les Américains.

Le blocus de Berlin échoua grâce à la campagne massive de ravitaillement aérien, appelée Berliner Luftbrücke , menée par les puissances occidentales. En 1949, Staline reconnut sa défaite et mit fin au blocus. Après la formation de l’Allemagne de l’Ouest par l’union des trois zones d’occupation occidentales, les Soviétiques proclamèrent l’Allemagne de l’Est indépendante sous un gouvernement communiste en 1949 .

Staline a initialement soutenu la création d’ Israël en 1948. L’Union soviétique a été l’un des premiers pays à reconnaître le nouvel État. Golda Meir est arrivée à Moscou comme première ambassadrice d’Israël en Union soviétique la même année. Elle a ensuite changé d’avis, s’opposant à Israël et ordonnant la dissolution du Comité juif antifasciste, dont plusieurs membres ont été arrêtés et exécutés lors de la « Nuit des poètes assassinés ».

Au cours des dernières années de la vie de Staline, l’une de ses dernières initiatives majeures en matière de politique étrangère fut la Note de Staline de 1952 pour la réunification allemande et la non-intervention des superpuissances en Europe centrale , mais le Royaume-Uni , la France et les États-Unis se méfièrent de la proposition et rejetèrent l’offre.

Les derniers mois et la mort

Cet article ou cette section contient des références , mais nécessite davantage de précisions pour étayer sa véracité .

Rechercher des sources : « Joseph Staline » – actualités · livres · universitaires · images

Cet avis a été publié le 10 décembre 2022.

À partir de 1950, la santé de Staline, alors âgé de 72 ans, commença à décliner. Sa mémoire déclinait, il se fatiguait facilement et son état général empirait. Vladimir Vinogradov, son médecin personnel, diagnostiqua une hypertension aiguë. Vinogradov proposa un traitement médicamenteux ou par injections et recommanda à Staline de démissionner ou, au moins, de réduire ses fonctions gouvernementales.

En octobre 1952 se tint le XIXe Congrès du PCUS . Staline y laissa entrevoir ses aspirations non belliqueuses et non interventionnistes dans le reste du monde, comme il l’avait déjà publié dans sa note précédente. Cependant, Malenkov prononça un discours officiel dans lequel il réaffirma qu’il était vital pour l’Union soviétique d’être présente dans tous les conflits internationaux en soutenant les révolutions socialistes. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le Congrès soutint les intentions de Malenkov et non celles de Staline. Jean-Paul Sartre affirme que Staline, sans s’en formaliser, clôtura le Congrès par un bref discours dont l’épilogue était : « À bas les fauteurs de guerre ! » [ 49 ] [ 50 ]

Bien que ce revers politique fût trop modeste pour menacer son pouvoir, Staline résolut, après le XIXe Congrès, de reprendre les purges. Sa paranoïa, latente après la Seconde Guerre mondiale, s’accrut après la réception d’une lettre du Dr Lidia Timashuk, spécialiste à la polyclinique du Kremlin. Dans cette lettre, le Dr Timashuk accusait Vinogradov et huit autres médecins d’ origine juive d’avoir prescrit des traitements inappropriés à de hauts responsables du Parti et de l’Armée afin de les tuer. Sans attendre de preuves supplémentaires, Staline ordonna l’arrestation des neuf médecins et autorisa leur torture jusqu’à leurs aveux. Deux des accusés moururent pendant leur interrogatoire, et les sept survivants finirent par signer le texte que leurs interrogateurs avaient mis sur la table. De plus, Staline avait publié dans la Pravda que les services de sécurité avaient commis des « erreurs » en dévoilant ce qu’il appelait le « complot des médecins », et que c’était lui-même qui l’avait déjoué.

Durant cette période, Staline multiplia les apparitions publiques, visitant le siège du parti, s’entretenant avec des responsables de divers départements et ne laissant jamais paraître ses pensées. Fin janvier 1953, son secrétaire particulier disparut sans laisser de traces. Peu après, le 15 février, son principal garde du corps fut sommairement exécuté, ce qui fut qualifié de « mort prématurée ». Ce comportement terrifia les membres du Politburo, en particulier les plus haut placés, convaincus qu’une nouvelle purge était déjà en cours. À partir de ce moment, deux versions de la mort de Staline furent avancées.

La première version, officielle et la plus crédible à ce jour, relate que le soir du samedi 28 février 1953, Staline tint une réunion dans sa datcha de Kountsevo avec son entourage proche, composé de Beria , Malenkov , Nikita Khrouchtchev et Nikolaï Boulganine . Au cours de la réunion, les cinq hommes regardèrent un film, puis profitèrent d’un dîner tardif. Les invités partirent à 4 heures du matin, heure à laquelle Staline alla se coucher.

Funérailles nationales de Staline , le 9 mars 1953, à Moscou.

L’autre version, défendue par des historiens comme Ilya Yerenburg et Viktor Aleksandrov, indique que cette rencontre était tout sauf amicale. Lazare Kaganovitch et Vorochilov étaient également invités et se seraient disputés avec Staline, exigeant la libération des médecins. Staline aurait répondu en leur criant qu’ils étaient des traîtres. Les deux membres du Politburo auraient alors déchiré leurs cartes de parti, et Staline, furieux, aurait quitté la réunion et s’enfermerait dans sa chambre.

Quoi qu’il en soit, le lendemain, Staline ne quitta pas sa chambre et n’appela ni les domestiques ni les gardes. Personne n’osa y entrer jusqu’à ce que, vers 22 heures, le dimanche 1er mars, son majordome ouvre la porte et le trouve allongé par terre, vêtu des mêmes vêtements que la veille, à peine capable de parler. Des membres du Politburo furent convoqués et arrivèrent lentement à la datcha de Staline , mais personne n’appela de médecin. Finalement, vingt-quatre heures plus tard, Beria fit venir des médecins qui constatèrent que Staline avait été victime d’une attaque cérébrale et était mort sur le coup.

L’agonie de Staline dura encore plusieurs jours. De temps à autre, il ouvrait les yeux et lançait des regards furieux à ceux qui l’entouraient. On raconte que pendant ces moments, Beria lui tenait la main et le suppliait de se rétablir, mais lorsqu’il s’évanouissait à nouveau, il l’insultait et lui souhaitait une mort douloureuse. Le 4 mars, son état sembla soudain s’améliorer et une infirmière commença à lui donner du lait à la cuillère, ce qui incita le patient à lui montrer un tableau au-dessus de son lit, représentant une jeune fille nourrissant un mouton. À ce moment-là, il fut victime d’une nouvelle crise et tomba dans le coma. Les médecins qui soignaient Staline lui pratiquèrent la réanimation cardio-pulmonaire à plusieurs reprises lorsque son cœur s’arrêta, jusqu’à ce que, finalement, le 5 mars à 22h10, ils ne parviennent pas à le réanimer. Selon certains témoins, [ qui ? ] Les infirmières continuèrent à se débattre jusqu’à ce qu’un Khrouchtchev laconique s’écrie : « Arrêtez… Vous ne voyez pas qu’il est mort ? »

Andreï Gromyko , ministre des Affaires étrangères de l’Union soviétique de 1957 à 1985, a raconté dans ses mémoires de 1989 la mort de Staline :

Peu de temps après la mort de Staline, j’étais dans le bureau de Molotov et il m’a raconté les derniers instants de Staline. Lorsqu’ils apprirent que Staline ne se sentait pas bien, les membres du Politburo vinrent le voir. En réalité, son état était très grave. Un jour, pendant sa maladie, Malenkov, Khrouchtchev, moi-même et d’autres membres du Politburo étions à son chevet. Staline sombrait dans une semi-conscience ou se rétablissait, mais il ne pouvait plus parler. À un moment donné, poursuivit Molotov, il reprit connaissance et entrouvrit les yeux. Voyant des visages familiers, il désigna lentement le mur. Nous regardâmes tous dans la direction indiquée. Sur le mur était accrochée la photographie d’une fillette donnant du lait à un agneau muni d’une corne. D’un même mouvement lent du doigt, Staline se désigna lui-même. Ce fut sa dernière réaction. Il ferma les yeux et ne les rouvrit plus jamais. Les personnes présentes y virent un exemple typique de l’esprit de Staline : le mourant se comparait à un agneau. Khrouchtchev décrivit les derniers instants de Staline pratiquement dans les mêmes termes.

Andréi Gromyko, Mémoires (1988) pp. 129-130 [ 63 ]

Le matin du 1er mai 1953 à Berlin .

Bien des années après la chute de l’Union soviétique, les circonstances de la mort de Staline ont été réexaminées. De nombreux auteurs, comme l’historien russe Vladimir P. Naumov et Jonathan Brent (professeur d’histoire à Yale), affirment qu’il a été empoisonné par Beria, qui, peu après sa mort, a déclaré devant le Politburo : « Je l’ai tué, je l’ai tué et je vous ai tous sauvés », comme Nikita Khrouchtchev lui-même l’a raconté dans ses mémoires. Cependant, cette théorie n’a jamais été prouvée ni admise, pas plus que celle d’une possible confrontation finale entre Staline et le Politburo. Ainsi, la cause officielle de sa mort reste un accident vasculaire cérébral dû à son hypertension artérielle .

Le corps embaumé de Joseph Staline est resté à côté de celui de Lénine dans le mausolée de ce dernier, de sa mort en 1953 jusqu’au 31 octobre 1961, date à laquelle il a été retiré lors de la campagne de déstalinisation de Nikita Khrouchtchev et enterré à l’extérieur de la nécropole du mur du Kremlin, derrière le mausolée. Sa tombe se trouve entre celles de Souslov et de Mikhaïl Kalinine . La statue qui la surplombe est d’un blanc légèrement plus clair que celles des autres dirigeants du mausolée, et son emplacement permet de voir la place Rouge, la plus proche de la cathédrale Saint-Basile . [ citation nécessaire ]

Famille

Staline avec sa fille Svetlana en 1935. Svetlana s’est enfuie aux États-Unis en 1967 et est décédée dans le Wisconsin en 2011.

La première épouse de Staline, Ekaterina Svanidze , mourut en 1907, quatre ans seulement après leur mariage. Ils eurent un fils, Iakov Djougachvili , avec lequel Staline n’eut plus aucun contact depuis la mort de sa mère.

Yakov tenta de se suicider en se tirant dessus, mais sans succès, subissant de graves blessures. Montefiore affirme que Staline aurait déclaré à cette occasion : « On ne peut même pas se tirer dessus correctement. » [ 64 ] Yakov servit dans l’ Armée rouge et fut capturé par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale . L’Allemagne proposa de l’échanger contre le général allemand Friedrich Paulus , qui s’était rendu à Stalingrad, mais Staline déclina, arguant que l’Union soviétique n’échangeait pas de soldats contre des maréchaux. Yakov fut officiellement abattu près d’une clôture par des gardes du camp de concentration alors qu’il tentait de s’échapper. Certains affirment qu’il courut jusqu’à la clôture pour être abattu par les gardes, mais cette affirmation est sans fondement. [ citation requise ]

Sa seconde épouse, Nadejda Allilouïeva , mourut en 1932. La cause officielle du décès fut une maladie grave, mais il est possible qu’elle se soit suicidée après une dispute avec Staline. Ils eurent un fils, Vassili , et une fille, Svetlana . Vassili obtint son grade militaire dans l’armée de l’air soviétique, mais mourut d’alcool en 1962. Svetlana quitta l’Union soviétique en 1967 et mourut en 2011 aux États-Unis. [ 65 ]

La mère de Staline, à l’enterrement de laquelle il n’a pas assisté, est décédée en 1937. On prétend que Staline en voulait à sa mère de l’avoir forcé à entrer au séminaire .

Héritage

L’historien Robert Conquest considère Staline comme « probablement la personne ayant le plus influencé le cours du XXe siècle ». [ 66 ] Robert Service le qualifie de « l’un des hommes politiques les plus remarquables du XXe siècle ». [ 67 ] Simon Sebag Montefiore le décrit comme une « combinaison rare : intellectuel et meurtrier », un homme qui était « l’homme politique par excellence » et « le titan le plus insaisissable et fascinant du XXe siècle ». [ 68 ] Selon l’historien Kevin McDermott, les interprétations de Staline vont « du servile et de l’adulation au vitriol et à la condamnation ». [ 69 ] Pour la plupart des Occidentaux, ainsi que pour les Russes anticommunistes , il est perçu de manière extrêmement négative comme un meurtrier de masse ; pour un nombre significatif de Russes et de Géorgiens, il est perçu comme un grand homme d’État. [ 69 ]

Affiche de Staline sur Unter den Linden à Berlin en 1945

Staline a renforcé et stabilisé l’ Union soviétique . [ 70 ] Service a suggéré que sans le leadership de Staline, l’Union soviétique aurait pu s’effondrer bien avant 1991. [ 70 ] Au moment de sa mort, le pays était devenu une puissance mondiale et un colosse industriel, avec une population alphabétisée. [ 70 ] Selon Service, l’Union soviétique de Staline pouvait se targuer d’« accomplissements impressionnants » en matière d’urbanisation, de puissance militaire, d’éducation et de fierté soviétique. [ 70 ] Bien qu’il fût méprisé par des millions de citoyens soviétiques, son soutien resta largement répandu dans la société soviétique. [ 71 ] L’Union soviétique de Staline a été qualifiée de totalitaire . [ 72 ] Plusieurs biographies le décrivent comme un dictateur [ 73 ] [ 74 ] et un autocrate . [ 75 ] [ 74 ]

En Union soviétique et dans les pays successeurs

Voir aussi : Déstalinisation

Des marxistes-léninistes déposent des gerbes sur la tombe de Staline en 2009

Après la mort de Staline, le nouveau secrétaire général du PCUS, Nikita Khrouchtchev , lança un processus de dénonciation du « culte de la personnalité », terme désormais connu sous le nom de « culte de Staline » . Ce fut le début du processus politique de déstalinisation , qui dénonça les crimes de Staline contre l’État soviétique et le Parti communiste. Son apogée eut lieu lors du XXe Congrès du PCUS en 1956, au cours duquel Khrouchtchev prononça le célèbre Discours secret lors de la cérémonie de clôture . [ citation requise ]

Français Le processus de déstalinisation de Khrouchtchev a pris fin lorsque Léonid Brejnev lui a succédé à la présidence en 1964 ; ce dernier a introduit un certain degré de restalinisation en Union soviétique. [ 76 ] [ 77 ] Des plans pour la réhabilitation complète de l’héritage de Staline ont été proposés en 1969 et 1979, mais tous deux ont été rejetés en raison des plaintes des partis communistes nationaux et étrangers. [ 76 ] Mikhaïl Gorbatchev a vu la dénonciation totale de Staline comme nécessaire à la régénération de la société soviétique. [ 78 ] Après la chute de l’Union soviétique en 1991, le premier président de la nouvelle Fédération de Russie , Boris Eltsine , a conservé la dénonciation de Staline et a ajouté la dénonciation de Lénine . [ 78 ] Son successeur, Vladimir Poutine , n’a pas cherché à réhabiliter Staline mais a mis l’accent sur la célébration des réalisations soviétiques sous la direction de Staline plutôt que sur la répression. [ 79 ]

Français Dans les sondages réalisés entre 2003 et 2006, au moins un quart des Russes voteraient certainement ou probablement pour Staline, tandis que moins de 40 % étaient certains de ne pas voter pour lui. [ 80 ] En 2008, dans l’émission télévisée Name of Russia , Staline a été élu troisième personnage le plus notable de l’histoire russe. [ 81 ] Un sondage de 2017 a conclu que la popularité de Staline parmi la population russe avait atteint un sommet de 16 ans, avec 46 % exprimant une opinion favorable. [ 82 ]

Sonner

Voir aussi : Holodomor

Les premiers chercheurs tentant de dénombrer le nombre de personnes tuées sous le régime stalinien ont dû s’appuyer en grande partie sur des preuves anecdotiques. Leurs estimations allaient de 3 millions à un peu plus de 50 millions. [ 83 ] Après la dissolution de l’Union soviétique en 1991, des preuves issues des archives soviétiques sont devenues disponibles. Selon ces archives, environ 800 000 prisonniers ont été exécutés par le régime stalinien pour des délits politiques ou criminels, tandis qu’environ 1,7 million sont morts dans les camps de travail du Goulag et quelque 390 000 ont péri lors de leur réinstallation forcée, soit un total d’environ trois millions de victimes. [ citation requise ] Selon certaines sources, sous le régime stalinien, environ cinq millions de personnes ont été emprisonnées ou contraintes aux travaux forcés, un million ont été exécutées et deux millions ont péri dans les travaux forcés. [ 84 ]

Famine soviétique de 1932-1933

Le débat continue cependant, car certains historiens pensent que les archives contiennent des chiffres peu fiables. [ 85 ] Par exemple, Gellately soutient que les nombreux suspects torturés à mort alors qu’ils étaient en « détention provisoire » ne sont probablement pas comptés parmi ceux exécutés. [ 86 ] De plus, il existe des catégories de victimes qui n’ont pas été enregistrées avec précision par les Soviétiques, comme les victimes de déportations ethniques ou de transferts de population allemands après la Seconde Guerre mondiale.

Entre 1919 et le milieu des années 1950, plus de six millions de personnes ont été déportées, soit presque deux fois plus que les citoyens soviétiques déportés par le Troisième Reich pendant la Grande Guerre patriotique pour le travail forcé. [ 87 ] [ 88 ] Parmi eux, un à un million et demi seraient morts directement à la suite du transfert. [ 89 ]

Les koulaks [ 90 ] et les Allemands de la Volga furent particulièrement touchés – bien que les déportations d’Allemands ethniques en Russie remontent à 1914. [ 91 ] Ils atteignirent leur apogée entre les années 1930 et la fin des années 1940 – pendant la guerre avec les Allemands, un tiers du total fut déporté. [ 92 ] Les zones d’« accueil » préférées étaient la Sibérie inhospitalière, inhabitée et isolée et l’Asie centrale soviétique. [ 93 ] Parmi les groupes ethniques, sociaux et religieux déportés figurent des hordes de Cosaques (de l’ Amour , d’Astrakhan , d’ Azov , de la mer Noire , du Boug méridional , du Don , du Kouban , d’Orenbourg , de Semiretchie , du Terek , de Transbaïkalie , de l’Oural et de l’Oussouri ), des « éléments socialement dangereux », des koulaks, des paysans en général, des Kazakhs nomades , des Allemands (pas tous de la Volga), des Polonais (y compris les réfugiés depuis 1940), des Finlandais d’Ingrie , des Kurdes , des Coréens , des Chinois , des Japonais, des Russes de Harbin , des Juifs persans , des Azéris , des Perses , des Assyriens , des Norvégiens, des Suédois, des Roumains, des Grecs de Crimée (Pondiens), des Tatars de Crimée , des Karatchaïs , des Kalmouks , des Tchétchènes, des Ingouches, des Balkars , des Kabardes , des Turcs meskhs , des Hamchenis , Karapapaks, Lazes , Arméniens, Basmahis , Bulgares de Crimée, Arméniens musulmans de Géorgie ( Khemshin ), membres de la véritable Église orthodoxe , Témoins de Jéhovah et soi-disant nationalistes lituaniens, moldaves, lettons, estoniens, biélorusses et ukrainiens. [ 92 ] [ 93 ]

Ainsi, alors que certains chercheurs ont estimé le nombre de victimes des répressions staliniennes à environ quatre millions, d’autres estiment que ce chiffre est considérablement plus élevé. L’écrivain russe Vadim Erlikman, par exemple, avance les estimations suivantes : exécutions, 1,5 million ; goulag, 5 millions ; déportations, entre 1,7 million et 7,5 millions de déportés ; et prisonniers de guerre et civils allemands, 1 million, soit un total d’environ 9 millions de victimes des répressions. [ 94 ]

Lavrenti Beria et Staline

Certains ont également inclus les six à huit millions de victimes de la famine de 1932-1933 parmi les victimes de la répression. Cette classification est toutefois controversée, car les historiens divergent quant à savoir si la famine était un élément délibéré de la campagne de répression contre les koulaks, ou simplement une conséquence involontaire de la lutte pour la collectivisation forcée . [ 95 ] [ 96 ]